“Allah Yamil wa uhibbu el yamal”. Allah es bello y ama la belleza. Este conocido hadiz, o dicho atribuido al Profeta del Islam, legitima en sí mismo el deseo de deleite en cada acto de la vida del musulmán. Y el mayor disfrute se encuentra en la contemplación de la belleza.

Lejos de ser un valle de lágrimas, la vida, en la concepción islámica, es un tramo pasajero, ciertamente -y no siempre fácil-, pero henchido de hermosura y de sentido. Dios creó el mundo para que Le conociéramos. Dice el Corán, “Donde quiera que mires, allí está la faz de tu Señor”. La admiración, pues, de la Creación, forma parte de la ‘ibada, la práctica de adoración. De hecho, el cosmos en sí es un regalo:

«Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de Él. Ciertamente, hay en ello signos para gente que reflexiona». (45:13).

«¿No veis que Dios ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra, y os ha colmado de Sus gracias, visibles u ocultas…? (31:20).

Así, el disfrute de la belleza y el placer no son algo ilícito, esa sensación pecaminosa que nos transmitió la tradición judeocristiana. Se da además la circunstancia de que el Islam es permisivo, y que en su origen todas las cosas son lícitas por naturaleza, salvo expresa prohibición. Así lo explicó el Profeta del Islam cuando dijo:

«Lo que Dios permitió en Su Libro es lícito y lo que prohibió es ilícito. Y lo que Dios omitió (mencionar) es misericordia. Aceptad, pues, la misericordia de Dios, porque Dios no olvida nada».

¡Gocemos pues de la misericordia y la belleza!

Por todo ello, la privación extrema, la noción de pecado, el celibato y otras imposiciones propias de otras culturas y religiones son ajenas al Islam, siendo que la misericordia divina invita al disfrute. Nada de puritanismo ni de mala conciencia ante los deleites de la vida y la belleza, aunque estos fueron concebidos para avivar el recuerdo del Sustentador.

Por todo ello, la privación extrema, la noción de pecado, el celibato y otras imposiciones propias de otras culturas y religiones son ajenas al Islam, siendo que la misericordia divina invita al disfrute. Nada de puritanismo ni de mala conciencia ante los deleites de la vida y la belleza, aunque estos fueron concebidos para avivar el recuerdo del Sustentador.

Este importante concepto no pasó desapercibido para los musulmanes de la Edad Media, quienes tomándolo al pie de la letra se esmeraron en hacer de la existencia un “lugar” cómodo y hermoso (y, para qué negarlo, en ocasiones, lujurioso). Un espacio vital donde no se descuidaban los sentidos y donde, de paso, se realzaba entre las clases pudientes el ansia de ostentación y aparato.

Perfumes, alimentos y sabores exquisitos, jardines para apaciguar el alma, edificios y estancias armoniosas, tejidos, joyas y objetos suntuarios refinados… nada se dejaba presa del descuido. Pronto, desde el advenimiento de la dinastía Omeya en el siglo VII encabezada por Muawiya ibn Abi Sufyan, la austeridad de los primeros compañeros del Profeta se vino al traste convirtiéndose en opulencia. Ésta no dejó de alimentarse a raíz de las crecientes conquistas y la necesidad de anestesiar a los gobernantes y a la población para apaciguar las revueltas que el asesinato de Ali y su familia habían provocado. Se inaugura de esta forma con Muawiya la era de la sucesión hereditaria, y no por consenso, como había sido hasta entonces, así como de los fastos y el poder terrenal.

Opulencia y refinamiento

Ya el Profeta Muhammad, ante los modos sumamente rudos de los árabes del desierto, aconsejó no solamente la higiene, sino la generosidad, el lucir prendas hermosas y el mostrar en uno las Gracias concedidas por Allah. El propio Corán insta a agradecer los ornatos salidos de la mar en forma de joyas de madreperla y coral. Nada de falso pudor ni mojigatería, pues, ante la belleza y la armonía.

No será sin embargo sino con la consolidación del Imperio islámico –y, digámoslo claro, la decadencia de los principios espirituales- cuando el boato y el lujo extremo empiecen a brotar por todas partes.

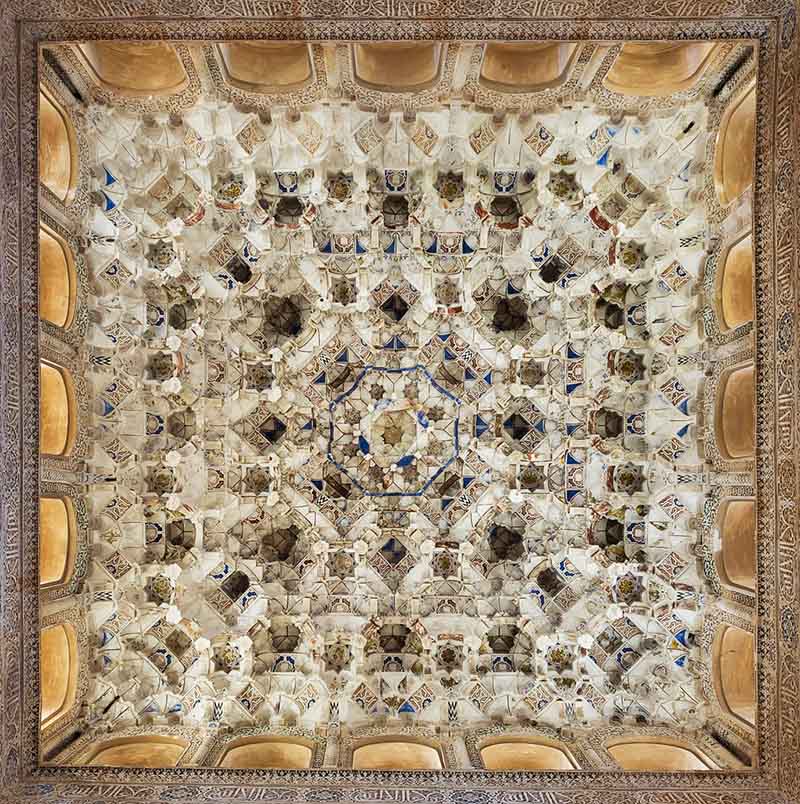

Y de opulencia y refinamiento medieval sabemos un rato quienes vivimos cobijados bajo el universo andalusí. Contemplemos su arquitectura. No hace falta ir muy lejos para dejarse seducir por el juego de luces y volúmenes que se entrelazan en el liwan, o sala de oraciones,de la mezquita de Córdoba. Aquella que Téophile Gautier comparó con “una vegetación de mármol que hubiese brotado espontáneamente del suelo”. Baste así mismo dejarse embelesar por la delicada belleza de los palacios de la Alhambra, que son una oda a la naturaleza y parecen respirar.

Sin embargo, y a pesar de esta ansia de refinamiento, los alarifes andalusíes, e islámicos en general, no olvidaron nunca sus cimientos. Así, en esa visión holística tan propia del Islam, y tan alejada de la dualidad posmoderna, en todas las expresiones de la vida se entrelazaron lo terrenal con lo celestial; la vida, con la muerte y lo sensual, con lo espiritual.

Esto lo expresaron de maravilla la poesía y la oratoria, una de las esencias árabes por excelencia. La misma Alhambra, libro abierto a la existencia, es un encaje de poesías de Ibn Zamrak, y al tiempo de azoras coránicas que recuerdan la fuente de tanta belleza en cada zócalo y cada jamba: “Él es el poderoso, el Indulgente. Aquél que ha creado siete cielos superpuestos. Mira si ves en la obra del Clemente imperfección alguna. ¡Vuelve la vista! ¿Has observado alguna falla? Luego, vuelve la vista a ella una par de veces; la vista volverá a ti cansada y fatigada”.

Este canto a lo celestial lo intuyó asimismo Marguerite Yourcenaire cuando visitó el patio de los Leones, quedando fascinada antes las tracerías sin fin:

“…Líneas que es estiran, se entrelazan y se acarician, sin otro significado que ellas mismas, música abstracta, meditación matemática eterna”.

Pero lo de arriba y lo de abajo, lo visible y lo invisible, lo grande y lo pequeño, lo exterior y lo interior (dhahir y batin), también se palpan en las cúpulas turquesa de las mezquitas de Samarcanda, en los mocárabes de Isfahan, los aliceres de oro de la cúpula de la Roca de Jerusalén, o entre los atauriques de mármol bruñido del Taj Mahal. En lo grandioso de las proporciones y en la delicadeza de cada detalle.

Y así, desde la arquitectura y los jardines -naturaleza domeñada para capricho humano-, el deleite y el placer se infiltraron en cada expresión de la vida cotidiana. La música fue uno de los ellos. Decía el imam Ghazali, el Algazel de nuestra infancia, que quien no se conmueve con la melodía proveniente de un violín tiene el corazón endurecido.

Ibn Hazm, en su tratado Matarib al ‘Ulum» (La Clasificación de las Ciencias), explicaba que existían tres tipos de música en relación a los estados de ánimo que provocaban. Unas proporcionaban valor a los miedosos y se llamaban al-Lawn (color); otras convertían en generosos a los avaros: attanini (que convierte el sonido en metálico), y, por fin, existía un tercer tipo que unía a las almas o las alejaba entre sí. Al-Farabi, en el Kitabu al-musiqa al-Kabir (El Gran Libro de la Música), definía así el poder emocional de la música: «El hombre y el animal, bajo la impulsión de sus instintos, emiten sonidos que expresan sus emociones, como pueden ser la de alegría o miedo. La voz humana expresa mayor variedad: tristeza, ternura, cólera. Estos sonidos, en la diversidad de sus notas, provocan en la persona que los escucha, los mismos matices de sentimientos o de pasiones, exaltándole, controlándole o tranquilizándole”.

La riqueza culinaria

Y del oído, al paladar. Aquí, una vez más, el Libro Santo insta a disfrutar de los dones comestibles:

“¡Creyentes! ¡No prohibáis las cosas buenas que Dios os ha permitido! ¡Y no violéis la ley, que Dios no ama a los que la violan!

¡Comed de lo lícito y bueno de que Dios os ha proveído!”. (5:87-88)

Y no parece que los alimentos ilícitos, haram, mermaran en nada la riqueza culinaria de la época, riqueza que ha viajado a lo largo de los siglos creciendo con el contacto de otras culturas, hasta llegar a las espectaculares mesas sirio libanesas, turcas o marroquíes actuales. Pero, volvamos a los comienzos. ¡Cuántas delicias y cuántas novedades en la mesa de Dar al Islam! Baste con mirar Al-Andalus, donde se introdujeron cientos de especies botánicas nuevas aptas para la alimentación, que luego se aclimataron en suelo europeo.

Viajeros infatigables en busca del saber, los hispanomusulmanes trajeron de sus periplos orientales numerosos productos y especies botánicas desconocidas u olvidadas en Hispania. Además de especias tan exóticas como la galanga, el cardamomo, el jengibre, el comino, el nardo, el clavo y la canela, todas ellas usadas tanto en farmacopea, como en cosmética y en cocina, aclimataron numerosas frutas y hortalizas nuevas originando lo que se ha dado en llamar una auténtica “revolución verde”.

Así llegaron hasta nuestro suelo la palmera datilera; la espinaca, procedente del Nepal; la acelga, también llamada verdura yemení; la berenjena, oriunda de la India y que nos llegó a través de Persia; la granada, de Siria; el melón, de Egipto; la Sandía, del Sind, o el higo, de Constantinopla, entre muchos otros productos.

Y qué decir de otros deleites sutiles como los sorbetes de rosa, melón o violeta, y la inabarcable repostería, que aún hoy se cobija en los conventos y en los ceremoniales navideños: alfajores, guirlache, almojábanas, turrones, alajú…Baste además ojear un célebre manuscrito anónimo de cocina hispano-magrebí del siglo XIII para comprobar el espíritu cosmopolita de la época, espíritu que se extrapoló a la cocina. Prueba de ello son la “Receta judía de relleno oculto”, la “Perdiz judía”, el “Plato siciliano de cebollas”, la “Receta egipcia” o la “Sinadyi Real”, que es un plato bereber asociado con la tribu de los Senadyia.

Pero no solamente los productos o las recetas revolucionaron la mesa, sino también el ceremonial, que muestra el grado de refinamiento de aquella sociedad. Las comidas importantes se hacían en el majlis, o salón masculino, que solía ser alargado y estaba cubierto de tapices de lana o seda en las paredes, alfombras de nudo o tejidas, colchonetas pegadas contra la pared, o matreh, –de ahí matrass, o colchón, en inglés–. Sobre éstos se colocaban almohadones de cuero y brocados de seda. En verano, las alfombras se sustituían por esteras. Para alumbrar, se utilizaban candiles de bronce o de barro, y para calentar la casa en invierno, braseros, también de barro o de metal. La música, en caso de haberla, debía ser suave y nunca interferir en la conversación de los comensales, y ésta, nunca debía girar en torno a temas políticos o conflictivos, para no enturbiar la digestión. Una premisa que se siguen en las normas actuales de protocolo. Se hacían, eso sí, tan sólo dos comidas al día.

Las delicias del perfume

Otro de los dones para los sentidos que nos pasaron desapercibidos entre los árabes es el perfume. De él decía el Profeta que es un ensalmo, lo mismo que el cabalgar y el contemplar el paisaje. Dicen quienes lo conocieron que su propia piel tenía una fragancia indescriptible. Su esposa Aicha lo describió de la siguiente manera:

«La palma de la mano del Mensajero de Allah era más suave que la seda, y era como si tuviera la mano de un vendedor de perfumes, usara o no perfume. Cuando le daba la mano a alguien, esa persona percibía su fragancia durante el resto del día. Y si acariciaba la cabeza de un niño, este niño se diferenciaba de los demás por su perfume».

Hoy los mejores y más costosos perfumes del mundo provienen del Golfo, donde los aceites esenciales de rosa, jazmín y sándalo mezclados con numerosas sustancias provenientes de la madera, las resinas, las flores y ciertas secreciones animales, son simplemente insuperables. Ya la Arabia antigua era conocida entre los antiguos como la “tierra de los perfumes”.

De hecho desde antiguo, el sándalo, la mirra, el incienso, el castóreo, el agáloco, el almizcle y el ámbar gris son tan solo algunos de los productos que, junto a las especias más costosas, eran el objeto del comercio marítimo terrestre que, desde la costa de Malabar y la Arabia Feliz arribaban a los puertos mediterráneos para el deleite de los hedonistas. No hay que olvidar que el alambique, del árabe al-ambiq, si no, un invento de los árabes, sí fue al menos perfeccionado por ellos permitiendo el proceso de destilación.

El refinamiento en lo relativo al olfato llegó hasta el extremo de que los habitantes de Al-Andalus, sibaritas donde los haya, gustaran de perfumarse según la estación del año: en invierno predominaban almizcles, algalias, ámbar y aceite de jazmín. En primavera se utilizaba agua de azahar, de alelí, toronja, narciso y albahaca. En verano se preferían los perfumes refrescantes elaborados con mirto, agua de rosas o de manzana, y polvos de musgo. En otoño, en cambio, se aconsejaba usar agua de jazmín o de toronjil, y óleo de beleño.

Y para terminar, otro de los deleites de esta vida: el paisaje. Una consciencia, la de la admiración del paisaje, que no surgirá en Europa hasta el Renacimiento, mientras que el Islam y su civilización lo realzaron desde el principio. De esta forma, desde muy pronto, el paisaje del orbe islámico se vio salpicado de almunias, alquerías y vergeles, poblado de meriendas campestres bajo la sombra de los almeces y paseos en barca por los grandes ríos. Surgió además une género nuevo de poesía que lo ensalzaban: el nawriyat y rawdiyat.

Siglos más tarde, toda esta belleza no pasaría desapercibida por los maravillados viajeros de toda Europa:

“Toda aquella parte que está más allá de Granada es bellísima, llena de alquerías y jardines con sus fuentes y huertos y bosques (…). Todo es bello y apacible a maravilla y tan abundante de agua que no puede serlo más, y lleno de árboles frutales.” (Navagero, 1524).