Artículos

La corte del califa. Cuatro años en la Córdoba de los Omeyas

Autor del artículo: Virgnia Luque

Fecha de publicación del artículo: 03/08/2020

Año de la publicación: 2020

Temas: Al-Andalus, Arqueología, Arquitectura, Arte, Artesanía, Historia, Paisaje, Publicaciones.

La vez primera que entré en contacto con los Anales Palatinos de ‘Īsà al-Rāzī, hace casi tres décadas, me sorprendió cómo una fuente histórica tan relevante sobre la vida palaciega durante un periodo corto, a priori, de esplendor del califa al-Hakam II, fuera tan poco conocida y estuviera tan extrañamente ausente en bibliotecas públicas.

Consultar ese documento histórico cronístico, casi en primera persona, de lo que acontecía en un lustro de los años setenta del siglo X, parece casi fruto del azar, no solo por el paso del tiempo, sino por los avatares que fuentes tan remotas sufrieron entre los años 971-975. Probablemente las polillas devoraron las partes correspondientes a otros años de mandato del califa, por lo que solo podemos conformarnos con la información de los últimos momentos.

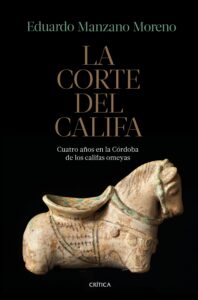

De cómo una copia de ese documento llegó hasta nosotros nos da buena cuenta el historiador especializado en al-Ándalus Eduardo Manzano en el capítulo introductorio de su última monografía La Corte del Califa. Cuatro años en la Córdoba de los omeyas. Crítica (2019). El académico Francisco Codera en su búsqueda infructuosa por hallar manuscritos andalusíes en bibliotecas magrebíes, encontró en el año 1888 una versión desconocida del Muqtabis de Ibn Hayyān en una privada de Constantina. Gracias a que pidió que se hiciera una copia, luego depositada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, podemos disfrutar de ella, ya que aquella espléndida biblioteca argelina fue desmantelada, y el manuscrito acabó desapareciendo.

De cómo una copia de ese documento llegó hasta nosotros nos da buena cuenta el historiador especializado en al-Ándalus Eduardo Manzano en el capítulo introductorio de su última monografía La Corte del Califa. Cuatro años en la Córdoba de los omeyas. Crítica (2019). El académico Francisco Codera en su búsqueda infructuosa por hallar manuscritos andalusíes en bibliotecas magrebíes, encontró en el año 1888 una versión desconocida del Muqtabis de Ibn Hayyān en una privada de Constantina. Gracias a que pidió que se hiciera una copia, luego depositada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, podemos disfrutar de ella, ya que aquella espléndida biblioteca argelina fue desmantelada, y el manuscrito acabó desapareciendo.

Décadas después, el arabista Emilio García Gómez lo traducía, y ahora Eduardo Manzano nos deja una enriquecedora y amplia interpretación con nuevas visiones y puntos de vista que ayudan a entender la complejidad del califato de Córdoba en sus últimos años con más variables y elementos. Engranajes de una maquinaria estatal arquitrabada siglos atrás y que en las siguientes décadas saltó hecha pedazos. Manzano radiografía así el entramado de intrigas, estrategias y redes clientelares de apoyo o rechazo al poder califal revestido de una fuerte autoridad religiosa y dinástica. En este fragmento rebautizado como el MuqtabisVII, Ibn Hayyān reproduce los anales del cronista ‘Īsà al-Rāzī, a modo de editor, a pesar de presentar lagunas y hacer algunos comentarios.

Décadas después, el arabista Emilio García Gómez lo traducía, y ahora Eduardo Manzano nos deja una enriquecedora y amplia interpretación con nuevas visiones y puntos de vista que ayudan a entender la complejidad del califato de Córdoba en sus últimos años con más variables y elementos. Engranajes de una maquinaria estatal arquitrabada siglos atrás y que en las siguientes décadas saltó hecha pedazos. Manzano radiografía así el entramado de intrigas, estrategias y redes clientelares de apoyo o rechazo al poder califal revestido de una fuerte autoridad religiosa y dinástica. En este fragmento rebautizado como el MuqtabisVII, Ibn Hayyān reproduce los anales del cronista ‘Īsà al-Rāzī, a modo de editor, a pesar de presentar lagunas y hacer algunos comentarios.

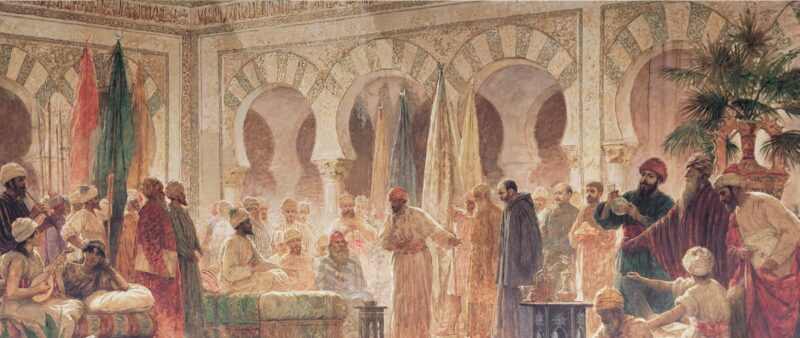

Es como si de repente se nos abriera un orificio en los sillares de los muros de Madīnat al-Zahrā, o en el alcázar de Córdoba, para contemplar las pomposas recepciones de embajadas de Bizancio, reinos cristianos y juramentos de fidelidad de príncipes norteafricanos. Junto a ello, el nombramiento de funcionarios, así como las fiestas de fin de Ramadán y de los Sacrificios, que contrastan con noticias urbanísticas, sucesos metereológicos y hechos anecdóticos. Entre ellos, la existencia de un caso de gigantismo en la Córdoba califal, la llegada de potros de las marismas o la curación del pequeño príncipe Hišām, enfermo de viruela.

El afán por controlar los ciclos y episodios dio pie a la elaboración del llamado “Calendario de Córdoba”, escrito por el obispo mozárabe Recemundo o Abu-’l-Ḥasan ʿArīb Ibn-Saʿd al-Kātib al-Qurṭubī en el año 961.

En la fiesta de ‘Id al-fiṭr, o la de los Sacrificios, los desfiles militares hacían su alarde ante el gentío junto al río, donde los mercaderes aprovechaban la ocasión para montar una feria, mientras cada familia intentaba hacerse con un cordero para su inmolación y consumo. Aquellas mañanas de esas dos fechas tan señaladas, las mezquitas aljamas de Córdoba y Madīnat al-Zahrā permanecían encendidas por la noche y por la mañana mientras sus imanes convocaban a una oración colectiva en los oratorios al aire libre de ambas ciudades (musalawāt).

Los ciclos agrarios. Potros, tintes, sedas, marfiles y eslavos

En el primer capítulo, Manzano analiza la influencia climatológica en una economía que a pesar de su gran pujanza industrial y comercial, dependía de la agricultura. De manera que resultaba crucial anotar a finales del siglo X cada fenómeno atmosférico, ya fueran heladas, vientos, granizadas o chubascos intensos que podían provocar hasta desbordamientos. Aguaceros como el que cayó en la primavera del año 974, un día en el que los cordobeses acudían a la oración de un viernes a la mezquita aljama y una muchedumbre se agolpó en las galerías para guarecerse de la lluvia.

Al año siguiente, otro episodio acabó en suceso cuando una noche, una mujer y su eunuco viniendo del arrabal de Šaqunda, al otro lado del río, lo cruzaron en barca y terminaron naufragando, a excepción del barquero. Precisamente en ese mismo arrabal era habitual contemplar cómo los fieles se concentraban en una musallà, explanada de oración al aire libre para hacer rogativas especiales, implorando la lluvia en tiempos de sequía.

Ese afán por controlar los ciclos y episodios dio pie a la elaboración del llamado «Calendario de Córdoba[1]”, obra escrita por el obispo mozárabe Recemundo, o Abu-’l-Ḥasan ʿArīb Ibn-Saʿd al-Kātib al-Qurṭubī, en el año 961, que nos aporta importante información del calendario agrícola. De igual manera que se ordenaban estos procesos en el tiempo, también se contaba y marcaba la vida diaria de ambas ciudades. Así lo confirma el hallazgo de un reloj solar en las dependencias de los baños califales de Córdoba, así como fragmentos de dos cuadrantes en Madīnat al-Zahrā, muy conocidos y estudiados. Pero cuando oscurecía, había ingenios medidores en palacio, como un reloj de velas que se activaba gracias a doce lámparas de aceite por cada hora, que se iban agotando y relevando automáticamente. El inventor, Qāsim ibn Mutarrif al-Qaṭṭtān (nacido en el año 915), se unía así a la nómina de astrónomos que los omeyas tenían por costumbre emplear con sus servicios, por lo menos desde tiempos del emir Abd al-Raḥmān II.

Ese afán por controlar los ciclos y episodios dio pie a la elaboración del llamado «Calendario de Córdoba[1]”, obra escrita por el obispo mozárabe Recemundo, o Abu-’l-Ḥasan ʿArīb Ibn-Saʿd al-Kātib al-Qurṭubī, en el año 961, que nos aporta importante información del calendario agrícola. De igual manera que se ordenaban estos procesos en el tiempo, también se contaba y marcaba la vida diaria de ambas ciudades. Así lo confirma el hallazgo de un reloj solar en las dependencias de los baños califales de Córdoba, así como fragmentos de dos cuadrantes en Madīnat al-Zahrā, muy conocidos y estudiados. Pero cuando oscurecía, había ingenios medidores en palacio, como un reloj de velas que se activaba gracias a doce lámparas de aceite por cada hora, que se iban agotando y relevando automáticamente. El inventor, Qāsim ibn Mutarrif al-Qaṭṭtān (nacido en el año 915), se unía así a la nómina de astrónomos que los omeyas tenían por costumbre emplear con sus servicios, por lo menos desde tiempos del emir Abd al-Raḥmān II.

Pero volviendo al «Calendario de Córdoba», esta primordial fuente nos informa sobre varias zonas productoras en al-Ándalus, ya fueran de cereales, hortalizas, frutas, moreras o arroz. Llama la atención cómo el azúcar de caña procedente del Levante y de la costa granadina se considerara un producto de valor, dada la complejidad laboriosa de su obtención. Y en ese sentido lo vemos como obsequio muy cotizado, recibido por el califa Abd al- Raḥmān III a través de uno de sus visires junto con perfumes, tejidos de lujo y metales preciosos.

A Córdoba y Madīnat al-Zahrā llegaban en primavera los potros procedentes de las marismas de Guadalquivir, así como pieles, astas de ciervo y “quermes”, o pigmento rojo que teñía las manufacturas de seda de los talleres reales en tiempos califales, cuando circulaban con facilidad dinares de oro y dirhams de plata, gracias al floreciente comercio que Córdoba mantenía con las rutas caravaneras subsaharianas a través de Marruecos, conectando Awdaghoust con Siyilmasa.[2] Resulta llamativo comprobar cómo su término en el siglo X, “grana”[3] aparece mencionado siglos después en las fuentes tunecinas para designar a los sefardíes instalados en dicho país. Se obtenía de un insecto que vivía en las carrascas de al-Andalus, el Magreb y en una región de Iraq.

Cuando oscurecía, había ingenios medidores en palacio, como un reloj de velas que se activaba gracias a doce lámparas de aceite por cada hora, que se iban agotando y relevando automáticamente.

Las conocidas telas preciosas de Dār al-tirāz pululaban por doquier entre el alto funcionariado de la corte, llegando hasta reyes cristianos y bereberes como obsequio, con el fin de establecer vínculos diplomáticos. Los brocados o piezas más valiosas por combinarse con hilos de oro y plata, terminaban confeccionándose al gusto del receptor bien como aljubas, chalecos o tapetes de estrados. En otras ocasiones la seda, combinaba lana o lino como trama, para la elaboración de los turbantes usados por los bereberes.

La reputación de los tejidos cordobeses se extendía por todo el mediterráneo, hasta Irán, pero incluso en Oriente probablemente se importaba la llamada seda ‘ubaydí como la manufactura más preciada por los califas. Así mismo, se importaba el púrpura de los mercaderes desde la costa amalfitana. La tradición romana y bizantina de ornar la divinidad y a los emperadores con ese tono, parece que quiso también ser imitada por los omeyas cordobeses.

La reputación de los tejidos cordobeses se extendía por todo el mediterráneo, hasta Irán, pero incluso en Oriente probablemente se importaba la llamada seda ‘ubaydí como la manufactura más preciada por los califas. Así mismo, se importaba el púrpura de los mercaderes desde la costa amalfitana. La tradición romana y bizantina de ornar la divinidad y a los emperadores con ese tono, parece que quiso también ser imitada por los omeyas cordobeses.

La abundancia de marfil traído de África proporcionaba trabajo a los talleres y artistas palatinos, que creaban suntuosas y minuciosas obras, ya fueran botes, arquetas y cajitas que podían contener costosos perfumes como incienso, almizcle, alcanfor, ámbar, algalia y otras esencias reales.

Ejemplares de estas valiosas piezas se conservan en museos españoles, en el Louvre o Nueva York, indicando una alta calidad de la materia prima, ya que los colmillos que no pudieran ser bien trabajados, terminaban desechándose.  Junto a la producción y exportación, la corte también importaba eslavos (saqāliba), término que además se identificaba con las tierras de Europa Central y septentrional, y que aludía a los esclavos que desde esos confines se trasladaban hasta Verdún. De ahí embarcaban en las costas francesas siendo posiblemente Barcelona punto de conexión con al-Ándalus a través del puerto de Pechina (Almería), donde mercaderes judíos los reenviaban a lugares más lejanos donde eran solicitados. Los omeyas los adquirían para enrolarlos en el ejército, y como mano de obra de la administración civil.

Junto a la producción y exportación, la corte también importaba eslavos (saqāliba), término que además se identificaba con las tierras de Europa Central y septentrional, y que aludía a los esclavos que desde esos confines se trasladaban hasta Verdún. De ahí embarcaban en las costas francesas siendo posiblemente Barcelona punto de conexión con al-Ándalus a través del puerto de Pechina (Almería), donde mercaderes judíos los reenviaban a lugares más lejanos donde eran solicitados. Los omeyas los adquirían para enrolarlos en el ejército, y como mano de obra de la administración civil.

Uno de los casos más sobresalientes por su estrellato fue el del conocido eslavo Ŷa’far, hāŷib, o primer ministro y hombre de confianza del califa al-Hakam, junto con el que solía cabalgar en público. Tenía una vivienda propia junto a las dependencias del soberano en Madīnat al-Zahrā, hoy visitable, y fue recordado por su contribución a las obras de la ampliación de la mezquita aljama de Córdoba. En el miḥrāb, su nombre aparece citado cuatro veces, tanto en el alfiz como en la línea de imposta de una de sus jambas, si bien él mismo no las llegó a ver concluidas.

Uno de los casos más sobresalientes por su estrellato fue el del conocido eslavo Ŷa’far, hāŷib, o primer ministro y hombre de confianza del califa al-Hakam, junto con el que solía cabalgar en público. Tenía una vivienda propia junto a las dependencias del soberano en Madīnat al-Zahrā, hoy visitable, y fue recordado por su contribución a las obras de la ampliación de la mezquita aljama de Córdoba. En el miḥrāb, su nombre aparece citado cuatro veces, tanto en el alfiz como en la línea de imposta de una de sus jambas, si bien él mismo no las llegó a ver concluidas.

Los eslavos, o saqāliba, de menor edad, también se vinculaban desde épocas tempranas a la corte. De ahí el término fatà =Joven (pl. fityān). De hecho, los fityān superiores aparecen representados en la jerarquía protocolaria de puesta en escena junto al estrado (sarīr) del califa en las recepciones festivas o diplomáticas. Otros incluso se citan en inscripciones, supervisando obras y manufacturas de palacio como arquetas, botes de marfil y capiteles.

Los eslavos, o saqāliba, de menor edad, también se vinculaban desde épocas tempranas a la corte. De ahí el término fatà =Joven (pl. fityān). De hecho, los fityān superiores aparecen representados en la jerarquía protocolaria de puesta en escena junto al estrado (sarīr) del califa en las recepciones festivas o diplomáticas. Otros incluso se citan en inscripciones, supervisando obras y manufacturas de palacio como arquetas, botes de marfil y capiteles.

El nombre de Durrī al-ṣagīr, que figura en la inscripción del llamado bote de Zamora, da buena cuenta de ello en un obsequio que el califa al-Hakam II regaló a Subh, madre de su heredero en el año 962. “Bendición de Dios para el Iman ‘Abd Allah al-Hakim al Mustansir billah, Príncipe de los creyentes. Esto es lo que ordenó se le hiciera a la Señora Madre de ‘Abd al-Rahmān al cuidado de Durri el Chico. Año de tres y cincuenta y trescientos”.

Un poema escrito sobre la parte superior dice: «soy un receptáculo para el almizcle, el alcanfor y el ámbar gris». El hecho de que contuviera estos perfumes tan distinguidos no resulta descabellado, ya que como refiere el Muqtabis V, este tipo de recipientes solía contener dichas sustancias. Pero no sólo a Durri el Chico se atribuye esta responsabilidad, sino también la de la supervisión de las obras de un alminar de una mezquita, así como la labra de algunos capiteles de Madīnat al-Zahrā, tal y como su nombre se puede leer en una de sus volutas.

La abundancia de marfil traído de África proporcionaba trabajo a los talleres y artistas palatinos, que elaboraban suntuosas y minuciosas obras como botes, arquetas y cajitas.

Conocida como bote de Zamora por proceder de la Catedral de dicha ciudad, esta pieza se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. En 1903 el matrimonio Gómez-Moreno, durante su estancia por la provincia para recopilar información en la redacción del volumen del Catálogo Monumental de España, lo descubrió dentro de un relicario de la catedral.

Debilidades, amenazas y estrategias del estado califal

Una de las más interesantes reflexiones que Manzano nos deja en esta obra es la que concierne al rol centralizador del califa al frente de una potente maquinaria reguladora de captación y distribución de recursos, con una fuerte implantación territorial y el respaldo de una compleja red histórica de clanes y linajes bien situados en altos cargos del aparato estatal.

En ella, el califa aparece como árbitro y “autoritas” de un estado difícilmente controlable por más organizado y estructurado que pudiera ser. De hecho, adivinamos algunas debilidades que fueron alimentando el anunciado declive tras la muerte de al-Hakam II y la instauración de la dictadura amirí. Y no dejaron de ser causas y noticias que desgraciadamente siguen de actualidad a pesar del abismo que nos separa de la Edad Media. Hablamos de abusos de gobernadores, apropiaciones indebidas en los funcionarios de la ceca, o fábrica de la moneda, así como otras clases de artimañas. Para frenar estas irregularidades, al-Hakam II empleó a ulemas leales y a saqāliba, a fin de supervisar incidencias, pero los clanes clientelares terminaron manifestando su descontento y apoyando la carrera meteórica de Almanzor como principal valedor de sus intereses.

Por otro lado proseguía la amenaza del califato fatimí en la otra orilla, que ganaba adeptos en numerosos caudillos norteafricanos, lo que ocasionó que Córdoba acabara llevando a cabo un reclutamiento de tropas profesionales bereberes en el control de algunas ciudades norteafricanas. Si bien los jinetes tangerinos no fueron bien acogidos por la población andalusí, sus destrezas terminaron siendo del agrado de al-Hakam II. De hecho, si siempre se ha considerado determinante el apoyo del grueso del ejército bereber al ascenso de Almanzor, ya Ibn Hayyān subrayaba las preferencias del segundo califa omeya por ellos, advirtiendo del peligro de enfrentamiento civil que luego desembocó en la fitna.

Desde finales del emirato y prolegómenos del califato, el poder de Córdoba tuvo que hacer malabarismos ante tantos peligros, ya que espías y embajadas enviadas por el califa fatimí a fin de deslegitimar a los omeyas, entablaban contacto con el caudillo ‘Umar ibn Hafsūn, el líder que llegó a poner en jaque mate el final del emirato omeya hasta que finalmente fuera aplastado. Pero la presencia de conspiradores fatimíes llegaba hasta los zocos andalusíes, mientras que las escuadras califales en el mediterráneo vigilaban las costas ante cualquier amenaza.

Los ejércitos que décadas atrás estuvieron acostumbrados a las aceifas contra los reinos cristianos con quienes ahora tenían tregua, acabaron desde el año 972 desplegándose en el Norte de África. Para evitar adhesiones de emires al shiísmo fatimí, la ocupación de territorios pareció la estrategia más adecuada, no sin estar exenta de riesgos.

La presencia de conspiradores fatimíes llegaba hasta los zocos andalusíes, mientras que las escuadras califales en el mediterráneo vigilaban las costas ante cualquier amenaza.

Tánger, Zilil y Asilah cayeron, y las tropas omeyas entraron en la mezquita de esta última ciudad, ordenando quemar el almimbar, cuya inscripción que reconocía al califa fatimí al-Mu´izz, sería enviada como prueba a al-Hakam II. Pero el caíd omeya y unos mil quinientos soldados perecieron, escapando el resto a Ceuta.

Lejos de amilanarse ante tal derrota, el califa omeya redobló tropas y esfuerzos para resistir y avanzar con el nombramiento del nuevo caíd, Galib ibn ‘Abd al-Rahmān. Las arcas estatales no escatimaron en esta operación y los talleres califales se militarizaron manufacturando miles de escudos, arcos, espadas, tiendas de campaña, adargas y cotas de malla. Junto al frenesí militar se jalonaba una estrategia diplomática de dádivas a caudillos idrisíes y bereberes para ganar su confianza. Así cruzaron el Estrecho cargamentos de dinares, caballos, telas preciosas, arreos y armas, mientras que las recepciones de jefes militares norteafricanos se multiplicaban en Madīnat al-Zahrā a cambio de prestar juramento de fidelidad al califato omeya.

Las dos orillas de la ciudad de Fez pasaron a la órbita cordobesa y los señores de la ciudad emigrarían a al-Ándalus con sus tropas en calidad de invitados pensionados y otros privilegios. Aquellas tropas bereberes conformarían el grueso del ejército andalusí, con un alto reconocimiento militar y económico, ante el recelo de la población autóctona.

Las dos orillas de la ciudad de Fez pasaron a la órbita cordobesa y los señores de la ciudad emigrarían a al-Ándalus con sus tropas en calidad de invitados pensionados y otros privilegios. Aquellas tropas bereberes conformarían el grueso del ejército andalusí, con un alto reconocimiento militar y económico, ante el recelo de la población autóctona.

Mientras tanto las fronteras andalusíes con los reinos cristianos se reforzaban, reparándose fortificaciones. Así, establecían cuerpos estipendiarios, se creaban dos grandes enclaves como la fortaleza de Gormaz y Calahorra, y se multiplicaba una línea defensiva de más de doscientos asentamientos de menor tamaño entre Guadalajara y Zaragoza.

Tánger, Zilil y Asilah cayeron, y las tropas omeyas entraron en la mezquita de esta última ciudad, ordenando quemar el almimbar.

En el segundo período del mandato de ‘Abd al-Rahmān III, acompañaba al cese de hostilidades una política diplomática auspiciada con recepciones y pompas de reyes cristianos en Córdoba y Madīnat al-Zahrā, que continuaría de esta forma en tiempos del califa al-Hakan II. Los señores de Arlés, Barcelona o Narbona mantuvieron relaciones comerciales con la capital califal, pues interesaban esclavos, pieles y armas francas bien pagadas con dinares o monedas de oro que circularon por aquellos confines.

Célebremente conocidas fueron las embajadas de Sancho el Craso y Ordoño IV, y las de emisarios de los imperios germánicos y bizantinos como Juan de Gorze y el monje Nicolás, que llevaban consigo presentes como el manuscrito del Dioscórides y las teselas que adornarían el mihrab de la mezquita. García Gómez, tras traducir anales palatinos de ‘Īsà al-Rāzī, publicaba un interesante artículo sobre las banderas y estandartes que acompañaban este tipo de actos protocolarios[4] . Solían tener representaciones figuradas como leones, dragones y águilas sobre la presa, con hilos dorados y pedrería engastada.

Cuando el ejército se concentraba para las expediciones militares en Madīnat al-Zahrā, las tres principales banderas del califato eran trasladadas hasta la Casa de los Visires, tapadas por un cobertor. Luego se ataban a lanzas mientras un imam recitaba la azora de la victoria, siendo bendecidas y recibidas en la Bab al-Suda por el caíd del ejército.

La llamada al-‘Uqda (el nudo o atadura) parecía tener su origen en‘Abd al-Rahmān I, el fundador de la dinastía omeya andalusí. Al-‘Alam, o la bandera, debió ser la enseña omeya por antonomasia, pero no sabemos qué aspecto tuvo mientras que al-Satranŷ contaba con motivos ajedrezados.

Las dos capitales (Ḥaḍiratayn)

El califa al-Hakam II vivió tanto en el alcázar de Córdoba como en Madīnat al-Zahrā, lo que convierte a las dos ciudades, según el cronista ‘Īsà al-Rāzī, en dos capitales (Ḥaḍiratayn). No pasaremos a desarrollar aspectos urbanísticos de los que hay tantos trabajos publicados, pero sí citaremos aquellas cuestiones que nos gustaría puntualizar relativos al paisaje urbano y a la toponimia de Córdoba a finales del siglo X. Este es el caso de Dār al- ṣadaqa, o Casa de la Limosna, situada al oeste de la mezquita aljama, desde donde el pregonero comunicaba noticias a la población o incluso exponía a escarnio público a quienes cometieran fechorías desde una galería superior.

En cuanto a las mezquitas, junto a la de Abū ‘Allaqa que se situaba en las inmediaciones de Bab al-Hadīd, también llamada “al-Yadīd” en tiempos de al-Hakam II, había una sinagoga en ruinas. Nos interesa especialmente la mención de la mezquita de ‘Abd Allāh al-Balansī, hijo de ‘Abd al-Rahmān I. Manzano, tomando como referencia este topónimo estudiado por Viguera y Zanón, indica su proximidad a Bab de ‘Abd al-Yabbar y la plaza de Abán (rahba Abán). En la Baja Edad Media dicha puerta pasó a llamarse de Hierro y del Salvador, abriendo a una plaza homónima de carácter comercial. Pero, por otro lado sabemos que en dicha collación, junto al desaparecido Monasterio de Santa María de las Dueñas, también estuvo documentada la existencia de una mezquita de mudéjares en el siglo XV. [5]

En cuanto a las mezquitas, junto a la de Abū ‘Allaqa que se situaba en las inmediaciones de Bab al-Hadīd, también llamada “al-Yadīd” en tiempos de al-Hakam II, había una sinagoga en ruinas. Nos interesa especialmente la mención de la mezquita de ‘Abd Allāh al-Balansī, hijo de ‘Abd al-Rahmān I. Manzano, tomando como referencia este topónimo estudiado por Viguera y Zanón, indica su proximidad a Bab de ‘Abd al-Yabbar y la plaza de Abán (rahba Abán). En la Baja Edad Media dicha puerta pasó a llamarse de Hierro y del Salvador, abriendo a una plaza homónima de carácter comercial. Pero, por otro lado sabemos que en dicha collación, junto al desaparecido Monasterio de Santa María de las Dueñas, también estuvo documentada la existencia de una mezquita de mudéjares en el siglo XV. [5]

Probablemente, en la medina se ubicaban las viviendas y residencias urbanas de altos funcionarios, ulemas influyentes y miembros de la familia omeya. Al califa ‘Abd al-Rahmān III no le interesaba que sus hijos al alcanzar la mayoría de edad convivieran en el alcázar, por lo que disfrutaban de un palacete urbano (qaṣr, o alcázar), una almunia a extramuros, así como haciendas o propiedades agrarias.

El alcázar omeya terminaba constituyendo en la trama urbana de la capital un recinto fortificado con la simbología propia de espacios de poder, en cuanto también a su significación política y militar. Se situaba en las inmediaciones del epicentro religioso con la mezquita aljama y el espacio civil, materializado con el zoco y la casa de correos.

En cuanto a las mezquitas, junto a la de Abū ‘Allaqa que se situaba en las inmediaciones de Bab al-Hadīd, también llamada “al-Yadīd” en tiempos de al-Hakam II, había una sinagoga en ruinas.

De esta manera, quien quisiera acudir a la mezquita desde el mercado debía rodear el recinto exterior del alcázar. Tras un pavoroso incendio, se remodeló el edificio postal y se le dio uso de alcaicería de telas, a la vez que se ensancharon calles comerciales entre las que podían hallarse barberos, madereros, artesanos, pescaderos, fruteros, queseros o lecheros. Una abigarrada muestra de olores procedentes de los puestos de freidurías, de los negocios de los perfumistas y de los especieros, se mezclaría con las arengas de compra, los sonidos de los malabaristas y contadores de historias, no faltando el pícaro canto de los zejeleros.

Junto al río, las tiendas de los carniceros, guarnicioneros y tintoreros, se veían amenazadas por las crecidas del Guadalquivir. Y a la salida de la antigua Puerta de Sevilla, el zoco de los pergamineros (raqqaqīn) surtía las necesidades administrativas del alcázar.

Pero Córdoba iba más allá del corazón gravitatorio de poder y de su medina. Cementerios y arrabales fueron creciendo y expandiéndose en la segunda mitad del siglo X, especialmente hacia el Norte y Oeste, siendo las almunias, alcázares de recreo de la familia omeya y de jaṣṣa, o alta sociedad, (al-Nā’ūra, al-Ruṣāfa, al-rumaniyya, etc), los nodos de expansión de los arrabales. Actuaban como epicentros palatinos, rodeados de amplias extensiones de explotación agraria cerca de mezquitas, hornos, baños, anchas calles y viviendas en sus entornos.

Célebremente conocidas fueron las embajadas de Sancho el Craso y Ordoño IV, y las de emisarios de los imperios germánicos y bizantinos como Juan de Gorze y el monje Nicolás, que llevaban consigo presentes.

Madīnat al-Zahrā se convirtió así en el polo de atracción de de expansión territorial de Córdoba a poniente, donde se localizaban zonas residenciales, alhóndigas, viviendas de una o dos plantas con letrina, varias alcobas, patio central, pozo, e incluso en algunas, cuarto de baño. Como bien refiere Eduardo Manzano: “El gran proyecto urbano que encarnaba la fundación de la ciudad palatina, no se limitaba, pues, a los muros de ésta: también pretendía extenderse sobre la antigua capital”.

Una operación no aislada ni única, sino que seguía el precedente de otros soberanos musulmanes en el Próximo Oriente y Norte de África, como exaltación y ostentación escenográfica del nuevo poder califal sin desligarse del todo de Córdoba. El término de “capital disociada” subraya el significado no de suplantación una de otra, sino la materialización de elementos políticos, militares e ideológicos del nuevo estado califal, en el que el príncipe de los creyentes pretendía controlar el poder en torno a un núcleo dependiente de eunucos. Y ello, en detrimento de los tradicionales linajes clientelares, que a su vez escenificaba de forma ostentosa a través de una pompa diplomática de idas y venidas de embajadores. De esta forma, el príncipe de los creyentes reforzaba su reconocimiento y legitimación en Madinat al-Zahra. Un poder, “al-mulk”, cuya simbología se reitera como un mantra en la ampliación de la mezquita aljama de Córdoba, la construcción de la ciudad palatina, y como imagen de marca a su vez en objetos suntuarios, ya fueran estos marfiles, mármoles, telas o cerámicas.

Madīnat al-Zahrā se convirtió así en el polo de atracción de de expansión territorial de Córdoba a poniente, donde se localizaban zonas residenciales, alhóndigas, viviendas de una o dos plantas con letrina, varias alcobas, patio central, pozo, e incluso en algunas, baño.

Así, Eduardo Manzano culmina un magno ensayo ejemplar. Cuatro años en la Córdoba de los omeyas, como obra brillante, de cabecera y de referencia, que reinterpreta y actualiza fuentes históricas, historiográficas y arqueológicas de los últimos años del califato de Al-Hakam. Novedosos puntos de vista relativos a diversos contextos, factores intrínsecos y extrínsecos (climatológicos, económicos, teológicos, defensivos, territoriales, geográficos, urbanísticos, simbológicos, estratégicos, paisajísticos y políticos), que generan una interacción compleja, no reduccionista, sino propia y abierta para el estudio de al-Andalus califal en el siglo XXI, no desdeñando por ello la fuerte cimentación trabada por grandes eruditos, historiadores y arabistas del siglo XX.

Si D. Emilio García Gómez refería que la traducción de los Anales Palatinos de ‘Īsà al-Rāzī había sido precipitada, Manzano, seis décadas después, nos da las claves para descifrarlos multidimensionalmente, ayudándonos a conocer aún más las piezas del complejo engranaje del estado califal omeya con Córdoba y Madinat al-Zahra como epicentros del mismo.

Virginia Luque Gallegos . Historiadora y miembro de la Sociedad Española de Estudios Árabes.

[1] DOZY, R, PELLAT CH, (eds y trads) Le calendrier de Cordoue. Leiden. 1961.

[2] Véase la tesis doctoral de VILLAR IGLESIAS. J.L. Al-Andalus y las fuentes del oro, Almuzara, 2017.

[3] CHACHIA, H. “ La diáspora sefardí en Túnez: de finales del siglo XV a mediados del siglo XVIII”. Sefarad, Vol 80, No 1 (2020)

[4] GARCÍA GÓMEZ, E. “Armas, banderas, tiendas de campaña, monturas y correos en los «Anales de al-Ḥakam» por ‘Īsà Rāzī”,Al-Andalus, 32/1, pp. 163-179. 1967.

[5] ESCOBAR CAMACHO. J.M. Córdoba en la Baja Edad Media. Córdoba. Caja Provincial de Ahorros, 1989.