Artículos

Rabi’a al Adawiyya y el sufismo

Autor del artículo: María Tabuyo

Temas: Historia, Islam, Religiones.

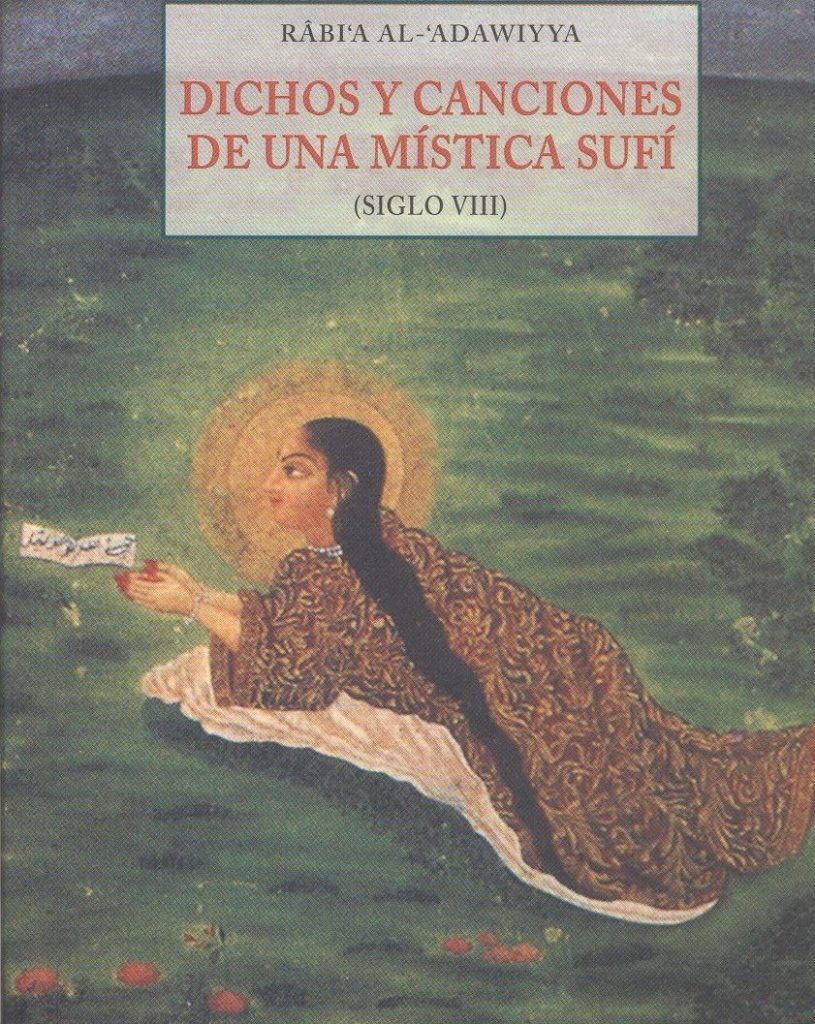

Rabi`a Al `Adawiyya, Dichos y canciones de una mística sufí

Introducción de María Tabuyo Ortega

Permanece en la puerta si anhelas la Belleza,

Abandona el sueño si quieres entrar.

Estas palabras, atribuidas a Rabi’a al-‘Adawiyya (siglo II de la hégira, VIII del calendario cristiano), recogen sin duda el espíritu de esta mujer, una de las grandes santas del Islam y figura indiscutible de la espiritualidad musulmana. Respetada y venerada como maestra, la tradición sufí encuentra en su enseñanza parte al menos de sus orígenes, y a ella es necesario remontarse para hallar el inicio de esa senda, la del puro amor, que muy pronto será una de las señas de identidad del tasawwuf, o sufismo. El difícil equilibrio entre ascesis, deseo ardiente y distancia encuentra en Rabi’a una intérprete de excepción, y su introducción del término hubb, amor divino, en la relación con Dios supone un hito decisivo en la vía espiritual que hunde sus raíces en la revelación coránica. Dice Al ‘Attar, su principal biógrafo:

Estas palabras, atribuidas a Rabi’a al-‘Adawiyya (siglo II de la hégira, VIII del calendario cristiano), recogen sin duda el espíritu de esta mujer, una de las grandes santas del Islam y figura indiscutible de la espiritualidad musulmana. Respetada y venerada como maestra, la tradición sufí encuentra en su enseñanza parte al menos de sus orígenes, y a ella es necesario remontarse para hallar el inicio de esa senda, la del puro amor, que muy pronto será una de las señas de identidad del tasawwuf, o sufismo. El difícil equilibrio entre ascesis, deseo ardiente y distancia encuentra en Rabi’a una intérprete de excepción, y su introducción del término hubb, amor divino, en la relación con Dios supone un hito decisivo en la vía espiritual que hunde sus raíces en la revelación coránica. Dice Al ‘Attar, su principal biógrafo:

«Rabi’a era única, porque su relación con Dios y su conocimiento de las cosas divinas no tenía igual; fue muy respetada por todos los grandes espirituales de su tiempo, y su palabra era decisiva, de una autoridad sin discusión, para todos sus contemporáneos».

Durante siglos, los escritores musulmanes se refirieron a ella simplemente por su nombre, como se habla de alguien conocido, de quien no es necesario decir nada más: era, sencillamente, Rabi’a. Pero el tiempo ha pasado, nuestro mundo es otro y, por lo tanto, no debemos dar demasiadas cosas por supuestas si queremos adentramos sin perdernos en un territorio que resulta insólito por insospechado. Habrá que permanecer en la puerta, sin tratar de forzarla, a la espera, atentos a las señales que se nos den. Y abandonar el sueño, las ideas preconcebidas, los prejuicios, la tentación de apropiarnos de lo que no nos pertenece reduciéndolo a nuestros esquemas y perdiendo, así, cualquier posibilidad de comprenderlo. Rabi’a no es una mística cristiana, carece por tanto de sentido enmarcarla en categorías que le son ajenas; y, tal vez, incluso hablar de mística, sin matices, cuando nos referimos al sufismo pueda inducir a error o encubrir la usurpación de una espiritualidad, la musulmana, que posee sus propias claves, no intercambiables. La radicalidad del Islam, es decir, su insistencia en el recuerdo permanente de la unidad y unicidad de Dios, la Realidad absoluta, que exige una entrega y sumisión totales, marca de forma inigualable a los seguidores de todas sus vías.

Tener esto en cuenta puede ayudar a descubrir un horizonte nuevo, inesperado, que poco tiene que ver con los conceptos habituales, con lo que se dice y se piensa acerca del Islam, el sufismo y el papel de las mujeres en ese universo religioso, tan cercano a nosotros y, sin embargo, tan mal conocido y con demasiada frecuencia denostado.

Inspiración coránica del sufismo

Hace ahora más de mil años, en el siglo II de la hégira (siglo VIII del calendario cristiano), el Irak hoy asolado, tierra antigua de cultura y civilización, era un país floreciente y luminoso, entregado al conocimiento, que transmitía ciencia y sabiduría; los musulmanes habían construido la ciudad santa de Basora, donde se acogía a estudiosos y sabios de todos los países, y en ella convivían árabes y bizantinos, persas y africanos, y florecían los estudios sobre literatura y lingüística, filosofía, jurisprudencia y las tradiciones del Profeta. Era una ciudad próspera, llena de vida y de piedad, que no tardaría en convertirse en importante centro cultural y científico, en la que se iba tejiendo un nuevo pensamiento, una concepción del mundo, de la comunidad, del ser humano y de su relación con Dios. La prosperidad y el contacto con otras tradiciones fueron imponiendo costumbres cada vez más refinadas, pero también, de manera prácticamente inevitable, interminables debates intelectuales, luchas por el poder, y lo que a muchos pareció una disminución creciente del fervor primero. Supuso también la aparición de grupos espontáneos de ascetas y espirituales que, entregados a la oración y a la renuncia, volvían los ojos a los tiempos del Profeta, todavía cercanos; pronto este movimiento espontáneo comenzó a organizarse en escuelas y comunidades, de las que surgieron personalidades importantes, hombres y mujeres, que marcarían profundamente, con su vida y su enseñanza, la espiritualidad posterior. Así nace el sufismo, aunque, en realidad, el término, que no el espíritu, fuera desconocido en las décadas primeras del Islam, cuando, por una parte, ya se había producido la revelación definitiva y, por otra, todo estaba en gestación.

Hace ahora más de mil años, en el siglo II de la hégira (siglo VIII del calendario cristiano), el Irak hoy asolado, tierra antigua de cultura y civilización, era un país floreciente y luminoso, entregado al conocimiento, que transmitía ciencia y sabiduría; los musulmanes habían construido la ciudad santa de Basora, donde se acogía a estudiosos y sabios de todos los países, y en ella convivían árabes y bizantinos, persas y africanos, y florecían los estudios sobre literatura y lingüística, filosofía, jurisprudencia y las tradiciones del Profeta. Era una ciudad próspera, llena de vida y de piedad, que no tardaría en convertirse en importante centro cultural y científico, en la que se iba tejiendo un nuevo pensamiento, una concepción del mundo, de la comunidad, del ser humano y de su relación con Dios. La prosperidad y el contacto con otras tradiciones fueron imponiendo costumbres cada vez más refinadas, pero también, de manera prácticamente inevitable, interminables debates intelectuales, luchas por el poder, y lo que a muchos pareció una disminución creciente del fervor primero. Supuso también la aparición de grupos espontáneos de ascetas y espirituales que, entregados a la oración y a la renuncia, volvían los ojos a los tiempos del Profeta, todavía cercanos; pronto este movimiento espontáneo comenzó a organizarse en escuelas y comunidades, de las que surgieron personalidades importantes, hombres y mujeres, que marcarían profundamente, con su vida y su enseñanza, la espiritualidad posterior. Así nace el sufismo, aunque, en realidad, el término, que no el espíritu, fuera desconocido en las décadas primeras del Islam, cuando, por una parte, ya se había producido la revelación definitiva y, por otra, todo estaba en gestación.

Se ha dicho que, en sus inicios, el sufismo era una realidad sin nombre que luego se convirtió en un nombre sin realidad. Esto parece aún más cierto hoy, cuando se pretende dejar de lado lo que estuvo en su origen, la espiritualidad musulmana y la inspiración coránica de esa experiencia. Sea como fuere, parece cierto que existe una tendencia, cada vez más extendida en Occidente, que, a grandes rasgos, se podría condensar en «reconocimiento del sufismo, desprecio y desconocimiento del Islam». Sin embargo, parece difícil dudar del carácter intrínsecamente islámico de esta corriente espiritual. Ciertamente, el sufismo no es todo el Islam, pero sin Islam no hay sufismo. La fuente del sufismo se halla en el Corán; del Corán, recitado, meditado y practicado procede el sufismo, y no se puede confundir éste con un vago misticismo amoroso, siempre dispuesto a aplanar el terreno y evitar cualquier dificultad, cualquier esfuerzo. Querer nivelado todo, eliminar la distancia, sólo consigue perder de vista las dimensiones de altura y profundidad, confundidas con sentires más o menos placenteros; se pierde así la única posibilidad de entendimiento real, de comprensión, de enriquecimiento. Se pierde así la llave sin la cual la puerta permanecerá cerrada para siempre.

En cualquier caso, la pregunta por el origen del término se planteó ya en los primeros siglos de la hégira, y Hujwiri, siglo III/XI (1) recoge diferentes opiniones: para unos, la palabra sufí derivaría de suf, lana, pues de lana burda era el hábito o el manto con el que se cubrían los primeros sufíes; otros dirán que deriva de ashab-i Suffa (literalmente, «la gente del banco»), denominación con que se conocía a un grupo de Compañeros que se reunían alrededor de la mezquita del Profeta, mientras que otros afirman que el nombre deriva de safa, pureza, insistiendo en la dimensión interior.

En cuanto a lo que es el sufismo, existen innumerables definiciones (2); «Debes saber que el fundamento del sufismo y del conocimiento de Dios reside en la santidad», dice al-Hujwiri. «Sufí», dice al-Bistami (m. 261/875), «es aquel que coge el Libro de Dios con la mano derecha y la Sunna con la mano izquierda, mira con uno de sus ojos al Jardín y con el otro al Fuego; se envuelve a sí mismo con la envoltura de este mundo y se cubre con la capa del otro mundo, y entre ellos dice a su Señor: «A Tu servicio, oh Señor, a Tu servicio»».

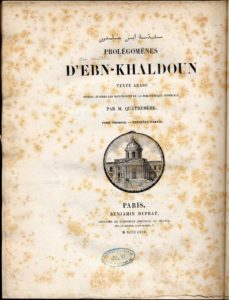

Para Ibn Jaldún (1332-1406), «el sufismo es una forma de conocimiento de la Ley religiosa; fue la vía seguida por los Compañeros del Profeta, sus discípulos y sus sucesores. Reposa en la práctica estricta de la piedad, de la fe exclusiva en Dios, de la renuncia a las vanidades del mundo, a los placeres, a las riquezas y los honores que buscan el común de los mortales, y en momentos de retiro, lejos del mundo, para entregarse a la oración. Todo esto era corriente entre los Compañeros del Profeta y los primeros musulmanes. [ … ] Los sufíes se caracterizaban por el ascetismo, la renuncia y la piedad. Después desarrollaron un género de conocimiento particular, los éxtasis. El novicio sufí progresa de una estación a otra hasta la experiencia de la Unidad divina (tawhid)».

Para Ibn Jaldún (1332-1406), «el sufismo es una forma de conocimiento de la Ley religiosa; fue la vía seguida por los Compañeros del Profeta, sus discípulos y sus sucesores. Reposa en la práctica estricta de la piedad, de la fe exclusiva en Dios, de la renuncia a las vanidades del mundo, a los placeres, a las riquezas y los honores que buscan el común de los mortales, y en momentos de retiro, lejos del mundo, para entregarse a la oración. Todo esto era corriente entre los Compañeros del Profeta y los primeros musulmanes. [ … ] Los sufíes se caracterizaban por el ascetismo, la renuncia y la piedad. Después desarrollaron un género de conocimiento particular, los éxtasis. El novicio sufí progresa de una estación a otra hasta la experiencia de la Unidad divina (tawhid)».

Y Jami (m. 1492), adentrándose más en la experiencia, dirá:

«Sufí es aquel que, perdido en la contemplación de la Belleza eterna y arrastrado por el amor de la substancia sin fin, está separado de los dos mundos por una barrera infranqueable; y lo mismo que ha renunciado a todo deseo en esta vida, su voluntad se ha desinteresado igualmente de la vida futura».

Central en este desarrollo del sufismo es la shahada, la profesión de fe del Islam: No hay más divinidad que la Divinidad, es decir, sólo el Absoluto es absoluto, y todo lo demás es relativo. En última instancia, sólo Dios es real, Él es la única Realidad. Todo viene de Dios (Corán 4, 78) Y todo vuelve a Él (Corán 10,56). Él es el Primero y el Último [el Principio y el Fin], lo Manifiesto [Exterior] y lo Oculto [Interior] (Corán 57, 3). No hay ahí ningún panteísmo, sino un camino, más allá de la lógica racionalista, que se va recorriendo y desvelando gracias al ahondamiento en la palabra, la recitación («Corán» significa recitación), la repetición de los Nombres más Bellos de Dios, hasta llegar a la verdadera Realidad que resuelve todo dualismo sin caer en la con-fusión: Dios sigue siendo siempre Dios. Adorar a Dios por Dios solo es, así, el núcleo del sufismo, la entraña del Islam, y esto se remonta a los inicios; en palabras de Roger Garaudy, «el sufismo es un comentario del Corán, una manera de leerlo y, sobre todo, una manera de vivirlo».

Rasgo destacado de este movimiento naciente será, pues, su inserción en la vida cotidiana de la comunidad; no es un movimiento aparte, separado, sino plenamente inmerso en el tejido y la actividad social, de ahí la cautela de no identificar sin más mística y sufismo, lo que dejaría fuera sus innumerables expresiones en todos los ámbitos, y ello no en detrimento del sufismo, muy al contrario. Debido precisamente a su vigoroso impulso hacia la Unidad, sello, por otra parte, del Islam, que no se puede entender simplemente como una «religión» más, sino también, y fundamentalmente, como un modo recto de vivir, el tasawwuf, o sufismo no disocia la contemplación de la acción, la práctica religiosa del deber comunitario, la vida del espíritu del trabajo intelectual, y ello ha sido así a lo largo de su historia (3).

Esta manera de vivir estuvo, en un principio, fuertemente marcada por el ascetismo, y, al parecer, asceta fue la primera denominación para los sufíes. La tradición encuentra en los grandes Compañeros de Muhammad los primeros testimonios de este camino de devoción y renuncia en el que está ya el germen de la orientación mística, con el sentimiento de la constante presencia divina expresado en el hadiz: «Adora a Dios como si le estuvieras viendo. Pues aunque tú no le veas, Él te ve».

Rabi’a al- `Adawiyya

Poco se sabe de su vida, y ese poco nos llega tejido de leyendas, pero las leyendas atestiguan el reconocimiento, la veneración de que fue objeto; por otra parte, lo conocido procede casi exclusivamente de los dichos, hechos y canciones que se le atribuyen, de las anécdotas sobre su vida recogidas por biógrafos posteriores que cuidan siempre, y éste es un dato importante, de precisar la cadena de transmisión, garantizando así lo transmitido.

Rabi’a al-‘Adawiyya, también conocida como Rabi’a al-Qaysiyya o Rabi’a al-Basriyya, nació en Basora el año 95/714 o 99/717-718, aunque se especule sobre un posible origen persa, y en esa ciudad pasó la mayor parte de su vida. Según Al ‘Attar, su nacimiento estuvo rodeado de hechos milagrosos; cuarta hija de una familia muy pobre, su padre la llamó Rabi’a (que significa «cuarta») y pronto quedó huérfana. Fue vendida como esclava y, siempre según la tradición, su amo la puso en libertad cuando una noche la descubrió en oración y rodeada de luz. Una vez liberada se estableció en el desierto; más tarde marchó a Basara, donde construyó una pequeña cabaña para entregarse a su vida de adoración, y a su alrededor se fue reuniendo un gran número de aspirantes a la vía espiritual, discípulos y compañeros que iban a visitarla para recibir sus enseñanzas, pedirle consejo y escuchar sus palabras. Rechazó numerosas ofertas de matrimonio, mientras, poco a poco se iba extendiendo su fama, y a su choza acudían los grandes sabios y políticos de su tiempo; entre sus discípulos más ilustres se puede citar a Malik ibn Dinar, el asceta Rabah al-Qaysi, el especialista de hadices Sufyan at-Thawri y el sufí Shaqiq al-Balkhi. Según otra tradición, fue durante un tiempo tocadora de flauta y prostituta; más tarde se arrepintió y se fue al desierto, para volver finalmente a Basora. Allí murió en 185/801; las fuentes medievales sitúan su tumba en las afueras de la ciudad, no en Jerusalén ni Egipto, como también se ha afirmado, debido probablemente a una confusión con Rabi’a bint Isma’il, también conocida como Rabi’a as-Shamsiya o Rabi’a de Siria, cuya tumba está en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén.

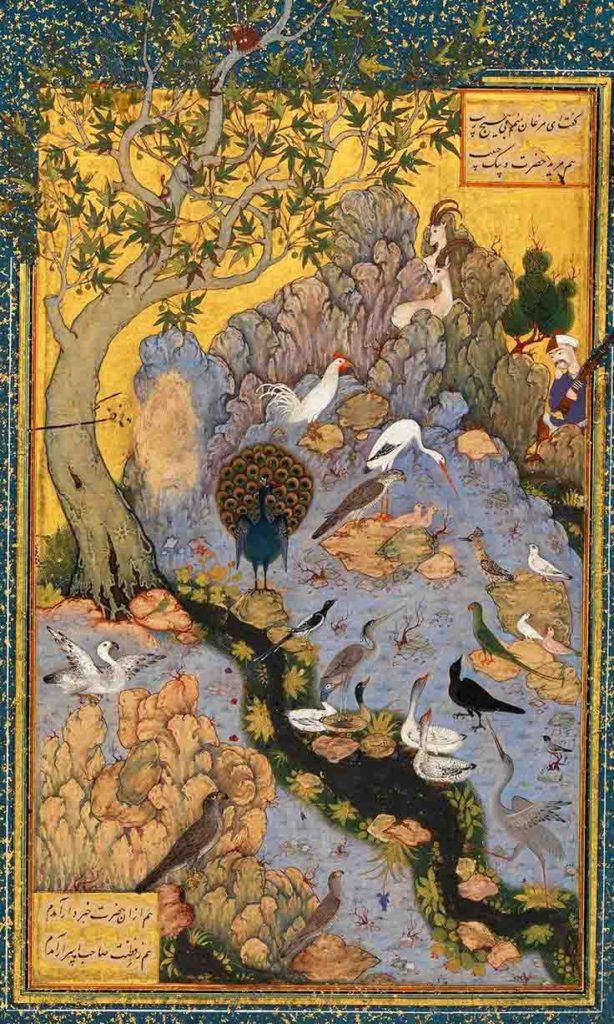

La fuente principal, y ya clásica, para reconstruir su vida es el poeta persa Farid ud Din Al ‘Attar (m. 627/1230) que, en su Memorias de los Amigos de Dios, ofrece la biografía más extensa y completa, aunque algunos relatos tengan un carácter más legendario que histórico. Su obra viene a sumarse a otras, anteriores y posteriores, de autores que presentan las vidas de mujeres sufíes ya desde los tiempos primeros de la hégira, pues Rabi’a es el ejemplo más célebre, pero no la única, y sin duda su renombre ha tenido el efecto colateral de mantener en 1a sombra la valiosa contribución de muchas otras. Por otra parte, subrayar su excepcionalidad ha servido también para mantener el tópico de la supuesta incapacidad de las mujeres para alcanzar ciertas metas de sabiduría y, muy especialmente, para alimentar las falsas imágenes del discurso occidental sobre el mundo islámico en general; de ahí la importancia de señalar la existencia de esas fuentes, transmisoras de una memoria que sin ellas permanecería velada.

La fuente principal, y ya clásica, para reconstruir su vida es el poeta persa Farid ud Din Al ‘Attar (m. 627/1230) que, en su Memorias de los Amigos de Dios, ofrece la biografía más extensa y completa, aunque algunos relatos tengan un carácter más legendario que histórico. Su obra viene a sumarse a otras, anteriores y posteriores, de autores que presentan las vidas de mujeres sufíes ya desde los tiempos primeros de la hégira, pues Rabi’a es el ejemplo más célebre, pero no la única, y sin duda su renombre ha tenido el efecto colateral de mantener en 1a sombra la valiosa contribución de muchas otras. Por otra parte, subrayar su excepcionalidad ha servido también para mantener el tópico de la supuesta incapacidad de las mujeres para alcanzar ciertas metas de sabiduría y, muy especialmente, para alimentar las falsas imágenes del discurso occidental sobre el mundo islámico en general; de ahí la importancia de señalar la existencia de esas fuentes, transmisoras de una memoria que sin ellas permanecería velada.

Son textos, no todos, en los que las mujeres aparecen citadas en plano de igualdad con los hombres por su sabiduría, conocimiento y virtud, o como transmisoras veraces, y gracias a los cuales se puede recrear, en cierta medida, la imagen de un mundo abierto y tolerante que poco tiene que ver con los tópicos acostumbrados; los dichos transmitidos, con las notas y comentarios de sus recopiladores, hablan por sí solos de la sociedad a que esas mujeres pertenecen y de su importante papel en ella: maestras de grandes espirituales, mujeres libres, mujeres esclavas, solteras, casadas, conocidas y desconocidas, místicas y ascetas, veneradas por los doctores de la ley, a los que se dirigen desde la altura que les confiere su estatuto de sabiduría y santidad, permanecieron durante mucho tiempo en la memoria y en la tradición oral de la que luego beberían sus biógrafos.

Dado que no es posible enumerar aquí todos esos textos, y sería imposible nombrar a todas las mujeres citadas en ellos, recordemos al menos que ya Muhammad Ibn Sa’d (m. 230/845), en su at-Tabaqat al-kubra, incluye retratos de todos los portadores de la tradición desde los tiempos del Profeta hasta entonces, citando a numerosas mujeres. O que al-Jawzi (m. 597/1200) incluirá en su Sifat as-Sarwa información sobre 240 mujeres sufíes, y, lo que no deja de ser sorprendente dada su no excesiva simpatía por ellas, criticará a su antecesor al-Isfahani por ignorarlas en su Hilyat al-awliya’: «No mencionar a las mujeres devotas, dice, hace que los hombres ignoren a las mujeres en general. Sin embargo, el jurista Sufyan at- Thawri aprendió de Rabi’a y siguió sus enseñanzas». No obstante las palabras de al-Jawzi, parece cierto que al-Isfahani (m. 429/1038) escribió una biografía completa de Rabi’a.

Una autoridad importante, aunque ya tardía, es al-Munawi (952/1545-1031/1621) quien, en sus Tabaqat, realiza un auténtico homenaje a las treinta y cinco mujeres cuya vida ofrece de la boca de los mayores maestros y sabios de la época. Sirva de ejemplo el relato sobre Fátima bint ‘Abbas (VIII/XIV), shaykha y doctora de la Ley, sufí versada en las ciencias de la jurisprudencia pero sobre todo prueba viviente de que en esa época la mujer no había desaparecido completamente del espacio público y ocupaba un lugar central; en la mezquita, corazón de la comunidad, una mujer, Fátima, pronunciaba un sermón todos los viernes.

A este somerísimo repaso debemos añadir un hallazgo importante. En 1991 apareció en Arabia Saudí, entre una colección de tratados de as-Sulami (325/937 412/1021), gran sistematizador del sufismo, una obra perdida desde hacía siglos y conocida tan sólo por la referencia de escritores posteriores; se trataba de Memoria de las Devotas sufíes, en la que su autor ilustra la vida, a modo de pinceladas, y recoge las palabras de ochenta y cuatro mujeres sufíes. El trabajo está acompañado de una nota del copista que afirma que el trabajo había sido completado diez noches antes de la mitad de Safar, en el año 474, que corresponde al 17 de julio de 1081 de la era cristiana, sólo sesenta años después de la muerte de as-Sulami.

Esta obra es de particular interés no sólo por la importancia de su autor sino también por los datos que ofrece. Como vimos anteriormente, Basora fue un centro destacado de conocimiento y espiritualidad, pero resultaba difícil identificar con alguna precisión las escuelas de mujeres sufíes allí existentes; ahora bien, a partir de la obra de as-Sulami, en conjunción con la de al-Jawzi, se concluye inequívocamente la presencia de varios movimientos de mujeres ascetas entre el siglo II y III de la hégira (VIII-IX e. c.), muchas de ellas anteriores a Rabi’a ‘Adawiyya, que no fue la única ni la primera.

El trabajo de as-Sulami no pertenece al género hagiográfico; recoge dichos de mujeres en paridad con los hombres, mostrándolas como maestras de práctica y de doctrina y citando cuidadosamente las cadenas de transmisores con autoridad, para avalar la veracidad de su exposición; ya en la introducción de sus Tabaqat apunta su visión incluyente mediante el recurso al Corán 48,25: «y si no llega a ser por hombres creyentes y por mujeres creyentes a quienes no podíais reconocer… ». Para él, las mujeres son también «maestras de las realidades de la Unidad y la Unicidad divina, recipientes de la palabra divina, poseedoras de visiones verdaderas y de conducta ejemplar, y seguidoras de los caminos de los profetas», y lo atestigua en su obra mediante la semblanza admirada y respetuosa, y la frecuente mención a su papel como compañeras, críticas y maestras de importantes sufíes.

Volviendo a Rabi’a, as-Sulami la considera la sufí por excelencia, y abre su obra con ella, ignorando en este punto la cronología real, pues la primera escuela de ascetismo femenino de Basora habría sido fundada un siglo antes por Mu’ádha al-‘Adawiyya, a la que él señala, quizá a causa de su admiración, como «compañera íntima» de Rábi’a. Rompiendo con la imagen habitual que de ella transmite la hagiografía moderna, pero coincidente, por otra parte, con otros autores antiguos, el retrato de as-Sulami difiere bastante de la reclusa emotiva y sentimental que con frecuencia llega hasta nosotros. Rábi’a es una gran maestra sufí, inteligente y equilibrada, que demuestra su dominio de los estados místicos, como la veracidad (sidq), autocrítica (muhasaba), embriaguez espiritual (sukr), amor de Dios (mahabba) y gnosis (ma’arifa). Aunque habitualmente se la identifica como la iniciadora del misticismo amoroso sufí, este no es un aspecto particularmente importante de su enseñanza para as-Sulami. Él se centra en su capacidad intelectual, detallando los consejos espirituales que da a los estudiosos musulmanes, sus lecciones morales al jurista Sufyán at-Thawri, y su reputación como especialista en fiqh al-`ibadat, la jurisprudencia de la práctica religiosa. Para as-Sulami, Rábi’a es más una gnóstica o conocedora que una amante, y reserva este papel para su discípula Maryam de Basora (4), conocida por sus discursos sobre el amor y sus éxtasis frecuentes.

Gnóstica y maestra

Sea como fuere, pensamiento y amor no están separados, el corazón es sede de la iluminación, y ésta se expresa como sabiduría; sin duda Rabi’a supo conjugar ambos aspectos. En realidad, reconociendo en primer lugar lo poco que podemos saber de cualquier otro, más aún cuando nos separan siglos en el tiempo y la mente está plagada de rutinas, lo que de Rabi’a ha llegado hasta nosotros parece confirmar su figura de maestra; maestra de vida, maestra también de conocimiento, tal como aparece una y otra vez en los dichos y anécdotas que de ella se cuentan. Los dichos, a veces rudos, siempre directos, equilibran el aspecto emocional tantas veces subrayado en los poemas, y a menudo se convierten en interpelación, descubren las trampas, tan frecuentes en la vía espiritual, y muestran su penetrante capacidad de discernimiento. Esto no significa que debamos dejar de lado su extraordinaria aportación a la doctrina del amor divino, pero parece conveniente situar ese amor en su verdadera dimensión, es decir, un amor que no se confunde con sensiblería ni es proyección de perturbaciones mentales o trastornos afectivos, sino amor sabio, recio, vigoroso, incondicional. El camino sufí atraviesa numerosas etapas, y no puede estar sujeto a fantasías sentimentales; es una ciencia, la ciencia del corazón, la ciencia del conocimiento de Dios, y requiere una disciplina. Tal vez valdría la pena considerar que es precisamente el amor el que busca y necesita una cierta ascesis que libere al amante de cualquier preocupación que le distraiga del Amado.

Los versos de Rabi’a citados al comienzo de esta introducción reflejan de manera serena la actitud, lúcida y equilibrada, de quien, enamorada de la Belleza, conoce al mismo tiempo la distancia que la separa de su objetivo. Atenta a cualquier signo, abandona el sueño, a la espera, sabiendo que el Dios Inaccesible es también el Cercano, tan cercano como la propia vena yugular (Corán 50,16).

Abandonar el sueño debe entenderse primero en su sentido literal de no dormir, de pasar la noche en vela, práctica habitual entre los espirituales de Basora y que aparece constantemente en los relatos que nos han llegado sobre ella. Cuenta Al ‘Attar que Rabi’a oraba todo el día y toda la noche, haciendo mil raka’at (5), y que frecuentaba a Hasan al-Basri, al que los biógrafos coinciden en presentar como su discípulo. Hasan al-Basri (21/643) murió en 110/728, cuando Rabi’a tendría entre diez y quince años, por lo que no parece posible tal relación, pero los autores de los relatos no buscaban la objetividad histórica, sino ofrecer una enseñanza, la transmisión de una sabiduría representada por esta maestra espiritual; atestiguan así la veneración y el respeto hacia ella, asociándola con el conocido como «patriarca de la mística musulmana» y una de las figuras más eminentes el siglo II de la hégira.

Con la ascensión de los Omeyas tras el asesinato, en el 61, de `Ali ibn Abu Talib, cuarto califa y yerno del Profeta Muhammad, los círculos devotos musulmanes emprendieron una actitud de resistencia. Con la excepción de ‘Umar II, los Omeyas fueron siempre acusados de malos gobernantes y de conducta impía, y arreciaron los debates; Hasan al-Basri encabezó la actitud antigubernamental, si bien buscó la reparación de la injusticia no con las armas, sino con una vida de renuncia. Pero Hasan no fue simplemente un asceta, fue también un gran maestro, reconocido en su virtud por `Ali, según cuenta Ibn ‘Atta`il-lah, y autor de una teoría ascética y mística que marcó profundamente a las espirituales contemporáneas y posteriores; son muchos los que le consideran fundador del sufismo y de la teología escolástica islámica o ciencia del kalam. Y de un hombre de tal autoridad hacen los biógrafos de Rabi’a su discípulo. Cuenta Al ‘Attar que si Rabi’a no estaba en la asamblea, Hasan se negaba a pronunciar, su sermón, hasta tal punto apreciaba su presencia.

Porque, en efecto, los dichos y anécdotas la asocian en términos de igualdad con los maestros sufíes de su tiempo, incluso por encima de ellos, incluidos aquellos que eran aceptados como sabios y santos y maestros venerados del tasawwuf. En esos encuentros, aparecen casi siempre hombres, discípulos y amigos, y no se menciona a sus compañeras; aparecen en ocasiones sus sirvientas, ‘Abda bint Shuwal y Maryam de Basora, ambas entregadas a la vía espiritual. De ello se podría deducir que, además de servirla, eran sus discípulas, lo que encajaría perfectamente con su imagen de maestra. Munawi la presenta a la cabeza de las mujeres discípulas y como guía de las ascetas, y sabemos que acudía a las reuniones de estudio y a las veladas de rememoración y meditación frecuentes en Basora. Por otra parte, los dichos guardan cierta semejanza en su estructura con los de los padres y madres del desierto cristianos; si se acepta la similitud, podríamos concluir que reflejan vívidamente su método de enseñanza.

Rabi’a tuvo muchos discípulos y seguidores que iban a visitarla en busca de consejo y enseñanza, y sus respuestas, directas y llenas de autoridad, debieron de impactar hondamente en quienes la escuchaban. La forma en que se recogieron sus palabras, en ocasiones muy pocas, apenas una frase, hablan de lo atractiva que debió de ser su personalidad y de la apertura del ambiente en que transcurrió su vida. Porque Rabi’a se muestra con una libertad inaudita, no exenta de ironía cuando la situación lo requiere. Así, a una observación misógina responderá que, a diferencia de los hombres, ninguna mujer pretendió nunca ser Dios ni se dedicó tampoco a corromper a otras mujeres. Cuando le preguntaron si odiaba a Satanás, respondió que estaba demasiada ocupada amando a Dios para pensar en Satanás, e, incluso, cuando le preguntaron por su amor al Profeta, contestó, con el mayor respeto hacia Muhammad, paz y bendiciones sobre él, que en su corazón sólo había lugar para el Amado. Y esta libertad se observa también en algunas de sus «observaciones» al mismo Dios, sólo posibles desde su extremada confianza en Él.

En los diálogos con sus interlocutores, manifiesta su crítica radical a todo lo que encubre la verdad, que suma velos en lugar de desvelar y desvía la mirada de la verdadera Realidad. Su profunda percepción del tawhid le hace denunciar toda veleidad como idolatría, asociación de lo ilusorio a la Divinidad, se trate de devociones o de asuntos mundanos, y con una lucidez implacable señala y desnuda lo que es otro que Dios y, sin embargo, pretende ponerse en su lugar, aunque sean teologías. Lo maestros que aparecen con ella en los Dichos han de es cuchar, una y otra vez, las penetrantes palabras de esta mujer; sin embargo, ella no quería que nadie la tuviera por maestra, se escandalizaba cuando alguien le mostraba reverencia, pues, señal de su sabiduría, se consideraba siempre aspirante, siempre en camino.

Por otra parte, se nos cuenta con toda naturalidad que eran muchos los amigos que iban a visitarla, y que, por ejemplo, Hasan al-Basri, permaneció en más de una ocasión durante toda la noche en su casa, entregados ambos a la conversación sobre la vía espiritual y los misterios de Dios. Lo que resulta más sorprendente, dados los tópicos sobre la época y el Islam, es que no parece que nadie se escandalizara de ello, por lo que se puede deducir que ese comportamiento no era tan extraño, al menos en su tiempo, y que se puede extender a otras mujeres. Vemos también, a través de los dichos y las anécdotas, su independencia: no acepta ningún donativo, gana su sustento cultivando una pequeña huerta y vendiendo en el mercado trabajos realizados con sus manos, y emprende sola, con un burro, su peregrinación a La Meca. Vive al instante, se niega a hacer planes de futuro, incluso a pedir a Dios, pues todo lo que acontece es, para ella, en última instancia, voluntad de la Divinidad, y eso es lo único que le importa, mostrando así su libertad con respecto al mundo y su absoluta sumisión al Amado; como más tarde dirá Ibn ‘Atta’il-lah, «eres esclavo de aquello que amas, pero Él no quiere que seas esclavo de otro que Él».

Quizá uno de los aspectos que resulten más extraños al lector contemporáneo sea la mención, tan frecuente en los Dichos, del temor, el llanto, las noches en vela, la renuncia, pues el mundo de la modernidad los considera solamente en un aspecto negativo, y sin duda ésa es una lectura posible, pero no la única y no necesariamente la mejor. Cierto es que la vida de Rabi’a estuvo fuertemente marcada por el ascetismo, por el despojamiento que mantuvo hasta el final de sus días, pero también lo estuvo por el amor, y ése es el elemento fundamental que da sentido a todo lo demás, su pasión por el Absoluto. Dios es para ella un Dios celoso que exige una entrega indivisa, y ella escogió un vida de entrega total.

En cualquier caso, y frente al ambiente marcadamente pesimista de algunos grupos ascéticos y su reflexión atormentada sobre el Día del Juicio, que consideraban inminente, la actitud de Rabi’a se caracteriza fundamentalmente por el anhelo, la confianza, el asentimiento a la voluntad del Amado, el abandono, la gratitud y la cortesía espiritual. Los sentimientos enfrentados que afectan a todo ser humano, como alegría y dolor, esperanza y desesperación, se resuelven yendo más allá, en la disponibilidad y la atención permanente a la Belleza de Dios, ante la que se olvida todo lo demás. Ciertamente, las fronteras entre las emociones son fluidas, pero Rabi’a parece haber encontrado la salida a esa inestabilidad apartando la mirada de sí misma, una vez zanjadas las preguntas decisivas que cada cual, en algún momento, se habrá de plantear: quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi objetivo en esta vida. Para ella, todas se decidían en el único objetivo, Dios, que sin duda en ocasiones se manifestaba como presencia, en otras como ausencia, sin que eso pareciera importarle: el anhelo era más fuerte, el deseo de unión con el Amado la despoja incluso del dolor y la desesperación, llevándola al desapego de todo lo que es otro que Dios. Y lo vive todo como don.

El concepto de fana’, anonadamiento en la presencia divina, exige la aniquilación del ego, del yo inferior, y esto supone el conocimiento acerado de uno mismo, encarnar la sentencia tantas veces repetida entre los espirituales del Islam: «Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor». No se trata aquí de una identificación superficial, sino de la conciencia de los propios límites, que son signo, para quien sabe leerlos, de lo Ilimitado. Ese conocimiento produce temor; pero no un temor cobarde, que Rabi`a denunciará continuamente, sino ese otro temor, principio de sabiduría y santidad, que es reverencia ante la grandeza y la maravilla, y produce adoración; en palabras de a1-Qushayri: «Quien teme mucho una cosa, huye de ella, pero quien teme verdaderamente a Dios, huye a Él». Y dice el Corán 35, 38: «Sólo los sabios temen a Dios».

De este modo, la vía del rigor abre paso, o convive, con la vía de la belleza. O quizá se transfigura. Y lo que es renuncia y pobreza a los ojos del mundo, es la única vida posible para Rabi’a, la amante gnóstica. Así la describen los autores antiguos, y así lo cuenta al-Jawzi:

Muhammad ibn ‘Amr nos ha transmitido:

«Fui a ver a Rabi’a cuando era ya una anciana de ochenta años, tan arrugada que parecía un cuero seco a punto de romperse. En su casa sólo había una estera de juncos y unas trébedes de caña persa de dos metros de alto. La techumbre era de ramas secas, quizá recubiertas de estiércol. Había también un cántaro, un odre y una especie de manto de lana que era, al mismo tiempo, su lecho y su alfombra de oración… ».

Asceta y amante

Asceta y sufí, Rabi’a conjuga sabiamente la tensión entre el deseo y la renuncia, el conocimiento de la distancia, que sólo Dios puede traspasar, y la espera. A la manera de canciones, sus poemas son destellos de sus largas conversaciones con el Amado, del anhelo insaciable, de desprendimiento, de su amor incondicional, pues ésa es condición del verdadero amor, amar sin condiciones; amor puro, sin porqué, amor no por miedo al castigo ni esperanza de recompensa y que encuentra en el solo amor al Amado su razón de ser. Lo contrario es el amor mercenario, amor vendido que no merece el nombre de amor.

Dios mío, Cuantos bienes me hayas reservado

en este mundo, dáselos a tus enemigos,

y cuanto me hayas reservado en el otro,

dáselo a tus amigos,

porque a mí, Tú me bastas.

Rabi’a supo expresarlo de manera excepcional, y su formulación se extendería hasta llegar a impregnar la mística cristiana: sólo Dios basta, que dirá más tarde Teresa de Jesús.

Este amor sin condiciones tiene sin embargo su condición, debe dejar fuera todo lo que no es Dios. No quiere el Paraíso, sino al Dios del Paraíso; no necesita la Kaaba, sino al Señor de la Kaaba; no los dones, sino al Dador, pues paraíso, dones y Kaaba pueden convertirse en impedimentos, en ídolos alzados frente a Dios.

Se cuenta que, en cierta ocasión, Rabi’a corría por una calle de Basora con una antorcha en una mano y un cubo de agua en la otra; cuando le preguntaron el porqué de su actitud, respondió que quería quemar el Paraíso y apagar el fuego del Infierno, para que se amara a Dios por puro amor, sin intereses mezquinos. Y, en efecto, en última instancia, preocuparse por algo, por santo que parezca, que no sea el Dios único, es, para Rabi’a, una forma de idolatría. Y esto lo extenderá a todas las esferas de la vida, llevando al extremo la aceptación de todo lo que le pudiera acontecer, expresando de ese modo su confianza absoluta (tawwakul) en Dios y rechazando poner su esperanza en ninguna criatura. A quien ama con tal amor se le revela Dios en su Belleza, ¿qué sentido tiene entonces infierno o paraíso?

Dios mío, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él.

Si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme de él.

Pero si te adoro sólo por Ti mismo, no apartes de mí Tu eterna Belleza.

La senda del amor se recorre apartando todos los velos, uno a uno, orientándose hacia lo único absolutamente real, y es necesario reconocer y desenmascarar los impulsos. La afirmación del tawhid, es decir, de la unidad y unicidad de Dios, supone la búsqueda de la unificación, y, para ello, es preciso un ascetismo que insiste en la interiorización: el desapego, la renuncia, el conocimiento descarnado de sí mismo; es hacer verdadero en uno mismo el hadiz atribuido al Profeta Muhammad, paz y bendiciones sobre él: morid antes de morir. No obstante, esta muerte es un verdadero renacer, desnudamiento de todo lo accesorio, sin elementos doloristas, porque, como dice Kalabadhi, se quema quien sufre el fuego, pero quien es fuego, ¿cómo se quemará? Y así la describe Al ‘Attar, como fuego: «Velada con el velo de la sinceridad, ardiendo con el fuego del amor y el deseo, sedienta de la Proximidad, perdida en la unión con Dios [ … ] ésa fue Rabi’a».

Rabi’a transforma la ascesis en camino, apartando todos los obstáculos, pero sus ojos se dirigen sólo a la luz. No encuentra a Dios como «en el fondo de sí misma»: dentro de sí encuentra la carencia, la necesidad, lo que le falta. Esa carencia, conocida y reconocida con lucidez, se convierte en su riqueza mayor, en anhelo, en un deseo que nada tiene que ver con los deseos -en plural- mundanos, pero deseo que también habrá de purificarse, despojándose de todo lo que no sea Dios, pues incluso el deseo de Dios se acaba convirtiendo en velo. Sobre ello volverá Rabi’a repetidas veces en los Dichos: «Tú tienes un deseo -escuchará en una ocasión- y Yo tengo un deseo, pero Mi deseo y tu deseo no pueden convivir en un solo corazón», y en el «Canto de los dos amores» dibujará de manera precisa el lugar que ocupa el amor de deseo en el camino, distinguiéndolo del amor puro:

Rabi’a transforma la ascesis en camino, apartando todos los obstáculos, pero sus ojos se dirigen sólo a la luz. No encuentra a Dios como «en el fondo de sí misma»: dentro de sí encuentra la carencia, la necesidad, lo que le falta. Esa carencia, conocida y reconocida con lucidez, se convierte en su riqueza mayor, en anhelo, en un deseo que nada tiene que ver con los deseos -en plural- mundanos, pero deseo que también habrá de purificarse, despojándose de todo lo que no sea Dios, pues incluso el deseo de Dios se acaba convirtiendo en velo. Sobre ello volverá Rabi’a repetidas veces en los Dichos: «Tú tienes un deseo -escuchará en una ocasión- y Yo tengo un deseo, pero Mi deseo y tu deseo no pueden convivir en un solo corazón», y en el «Canto de los dos amores» dibujará de manera precisa el lugar que ocupa el amor de deseo en el camino, distinguiéndolo del amor puro:

Te amo con dos amores,

un amor hecho de deseo

y el otro, el digno de Ti.

El amor hecho de deseo me hace recordarte a cada instante,

despojándome de todo lo que no eres Tú.

El amor digno de Ti

aparta de mis ojos los velos para verTe.

A partir de estos versos, Louis Massignon establece la continuidad desde Rabi’a a al-Hallaj y su audaz expresión de la unión mística que le supuso la condena a muerte. La observación es oportuna porque, sin entrar a analizar lo que realmente pudiera afirmar ese gran musulmán al que Massignon, tal vez cristianizándolo en exceso, denominó «mártir del amor», introduce en el delicado terreno de la interpretación. Resulta muy difícil trasladar sin más las categorías específicas de una tradición a otra, y algunas no tienen traducción posible; esto es especialmente cierto en este caso, el de Rabi’a (y el de la espiritua1idad islámica en general), cuando se habla de mística y de unión proyectando muy frecuentemente las categorías cristianas de la mística nupcial o, incluso, haciendo una lectura advaitizante. Sin llegar a ese punto, conviene recordar que tampoco se pueden aplicar a sus palabras las concepciones que más tarde pudieran desarrollar a1-Hal.laj (858-922) o Rumi (1207-1273), ambos posteriores. Rabi’a dice lo que dice, y aunque la 1ectura esté siempre abierta, los dichos y poemas que se le atribuyen no dejan resquicio alguno a una lectura panteísta, ni el amor divino que tan ardientemente canta da paso a ninguna «fusión»; quien esté familiarizado con el Corán y los hadices los encontrará casi en cada línea de sus textos. Rabi’a fue una practicante fiel del Islam, como, por otra parte, lo fueron siempre los verdaderos sufíes.

La senda sufí exige una renuncia y una purificación constantes; el ahondamiento, que no la eliminación, de las formas religiosas. Avanza de etapa en etapa hacia las estaciones más altas, hasta lograr el conocimiento mayor al que se puede aspirar, la ma’rifa, es decir, la gnosis celestial, el conocimiento de Dios, la contemplación de la Belleza suprema. Ese conocimiento será siempre un don que ningún esfuerzo humano puede comprar, aunque, para recibirlo, el ser humano haya de poner en juego todo lo que tiene, y todo lo que es. En esta vía, toda supuesta obra del adorador es siempre obra de Dios. Quien imagine haber llegado sin cumplir lo establecido, «ha sido rechazado de la aceptación de Dios que imagina haber ganado» (Hujwiri).

A partir del Corán y los hadices se va estableciendo el tasawwuf. Sobre la misma base, se erige la teología, o ciencia del kalam, que se diversifica en múltiples escuelas, produciéndose también uno de los males mayores de cualquier religión: el literalismo, que originó numerosas víctimas, entre ellas al-Hallaj. No obstante, teología y sufismo, aun combatiéndose con frecuencia, se ayudan mutuamente, pues la «ciencia de la Palabra de Dios», con el apoyo de la razón, es necesaria para librar del extravío y la ilusión; igualmente, la experiencia espiritual enriquece y ahonda, al plantear los temas fundamentales con que se encuentra, los límites de la teología. Se ignora a menudo que muchos sufíes importantes fueron teólogos y doctores de la ley, como, por ejemplo, al-Ghazali, que cita a Rabi’a como una de las mayores maestras del tasawwuf y comenta, precisamente, los versos de «los dos amores»; para él, el sufismo es el conocimiento más alto, «el cuarto grado del tawhid». Exponiendo el tema del «amor digno de Ti», precisa el objetivo del gnóstico en un desarrollo que es casi paráfrasis de distintos dichos y poemas de Rabi’a: «Aunque el gnóstico fuera arrojado al fuego, no lo sentiría [ … ], si ante él se extendieran los favores del Paraíso, no se volvería hacia ellos [ … ]. Pues quien conoce a Dios, sabe que todas las alegrías (excepto los deseos sensuales) están incluidas en esa alegría».

El cuarto grado del tawhid de que habla al-Ghazali es, tal vez, uno de los puntos que pueden resultar más problemáticos. En él, dice al-Ghazali, «no se ve en la existencia más que Uno solo; es la contemplación de los justos, y los sufíes lo llaman la extinción en la reducción a la unidad». Esta extinción o aniquilación (fana’) del ego o alma carnal (nafs), encuentra su apoyo en el sentido sugerido en el Corán 55, 26-27:

«Todo aquel que está sobre la tierra es perecedero, mientras que la Faz de tu Señor, Majestuosa y Noble, es eterna».

Los sufíes se inspirarán también en el hadiz del Profeta: «Cuando Dios ama a su siervo, Él es el oído por el que oye, el ojo por el que ve, la mano con la que toca, el pie con el que anda y la lengua con la que habla».

Extinción del alma carnal

La extinción del alma carnal supone un camino arduo, que Rabi’a recorre con una sinceridad absoluta. Su única aspiración es Dios, nada más. Dios es su único objetivo; su única satisfacción, la satisfacción del Amado. En su amor está implícita la necesidad de la renuncia: sólo quitando lo que se interpone entre uno mismo y Dios se puede contemplar, sin velos, la Belleza, sólo vaciándose de lo transitorio se hace sitio al Eterno. Ése es el sentido del ascetismo, liberarse de todo lo accesorio para centrarse en lo único que importa, no asociar nada a la única Realidad. Se trata de dejar fuera deseos y preocupaciones para entregarse en una confianza absoluta a la Divinidad, confianza que entraña la aceptación incondicional de Su voluntad, pero una aceptación activa, muy lejos de cualquier resignación fatalista, de modo que la voluntad individual pueda llegar a identificarse con la Voluntad Divina. Así, y según una antigua definición, sufí es el que nada posee y no es poseído por nada: sólo está sometido a Dios, sólo depende de Él y es, por tanto, enteramente libre.

La extinción del alma carnal supone un camino arduo, que Rabi’a recorre con una sinceridad absoluta. Su única aspiración es Dios, nada más. Dios es su único objetivo; su única satisfacción, la satisfacción del Amado. En su amor está implícita la necesidad de la renuncia: sólo quitando lo que se interpone entre uno mismo y Dios se puede contemplar, sin velos, la Belleza, sólo vaciándose de lo transitorio se hace sitio al Eterno. Ése es el sentido del ascetismo, liberarse de todo lo accesorio para centrarse en lo único que importa, no asociar nada a la única Realidad. Se trata de dejar fuera deseos y preocupaciones para entregarse en una confianza absoluta a la Divinidad, confianza que entraña la aceptación incondicional de Su voluntad, pero una aceptación activa, muy lejos de cualquier resignación fatalista, de modo que la voluntad individual pueda llegar a identificarse con la Voluntad Divina. Así, y según una antigua definición, sufí es el que nada posee y no es poseído por nada: sólo está sometido a Dios, sólo depende de Él y es, por tanto, enteramente libre.

El amor de Rabi’a era absoluto, no había lugar para ningún otro pensamiento, para ningún otro amor, y en esta libertad nacida del amor vivió entregada por completo al Amigo, considerándose «propiedad de Dios». Según las anécdotas recogidas en los Dichos, Rabi’a recibió numerosas ofertas de matrimonio, que rechazó una tras otra: «El matrimonio vale para quien puede escoger; en cuanto a mí, no soy dueña de mi vida, pertenezco mi Señor y vivo a la sombra de Sus mandamientos». «Mi existencia está en Él y soy completamente Suya. Hazle Él la petición». «A Él sólo deseo, sólo a Él adoro, y no quiero apartar mi atención de Él ni un solo instante». Esa atención exclusiva a Dios, su recuerdo constante, la rememoración continua (Dhirk), pueden conducir a la contemplación del Amado, como expresa el siguiente hadiz qudsi (6):

«Desde el momento en que la preocupación dominante de mi servidor es acordarse de Mí, Yo hago que halle su gozo y su felicidad en ese recuerdo. Y cuando he puesto su gozo y su felicidad en este recuerdo, él Me desea y Yo le deseo. Y cuando él Me ama y Yo le amo, Yo alzo los velos entre Mí y él… Ellos no me olvidan cuando los demás lo hacen».

No obstante esta entrega incondicional, y si nos atenemos a sus palabras, Rabi’a experimentó «la unión» tan sólo durante breves momentos de su vida, pero su lucidez le hizo ser siempre consciente de lo que la separaba de la verdadera realización. Sabía sin embargo, como supieron y saben todos los espirituales del Islam, que la amante no debe dejar nunca la puerta del Amado.

Y así, al final de su vida, esperaba anhelante la muerte, a la que consideraba «un puente entre amigos», «la que une al amante y al Amado». Se cuenta que, cuando algunos maestros fueron a visitar su tumba, la oyeron exclamar: «Qué hermoso lo que sucedió! Hice lo que debía hacer, y encontré el camino recto. ¡Sólo Dios es sabio!».

Se dice que tenía casi noventa años cuando murió.

Una tradición velada

También en Europa fue conocida. En el siglo XIII, Joinville, canciller de Luis IX que acompañó al rey en la séptima cruzada, trajo noticias de ella: contaba que un dominico «que hablaba el sarraceno» había encontrado a una anciana «con una escudilla llena de fuego en la mano derecha y un frasco lleno de agua en la izquierda» para quemar el paraíso y extinguir el fuego del infierno, referencia clara, aunque desplazada en el tiempo, a Rabí’a y a la anécdota, recogida por al-Af`laki y, desde él, tantas veces repetida, alusiva a la doctrina del amor desinteresado y sin condiciones que tan ardientemente profesara. Sin embargo, el recuerdo que de ella se guardaba en tierras europeas la convertía en una buena cristiana, y así en el debate sobre el «puro Amor» que recorrió Francia en el siglo XVII, Rabi’a desempeñará un papel importante; en 1640, Jean-Pierre Camus, obispo de Belley, escribe una obra de setecientas páginas (7) en la que defiende la memoria de esta «santa mujer» que representa par él la «verdadera Caridad», opuesta a «la esperanza mercenaria de los que buscan el paraíso de Dios y olvidan al Dios del paraíso». En el libro aparece un grabado que muestra a una mujer vestida con atuendo oriental y llevando un cubo de agua en una mano y una antorcha en la otra. Fenelon y Bossuet se referirán también a ella, y su figura asomará de vez en cuando en círculos sospechosos de quietismo, aunque no sólo, pero olvidando según parece su origen musulmán y siempre como ejemplo destacado de la amante mística y de su entrega incondicional al Amado Divino.

También en Europa fue conocida. En el siglo XIII, Joinville, canciller de Luis IX que acompañó al rey en la séptima cruzada, trajo noticias de ella: contaba que un dominico «que hablaba el sarraceno» había encontrado a una anciana «con una escudilla llena de fuego en la mano derecha y un frasco lleno de agua en la izquierda» para quemar el paraíso y extinguir el fuego del infierno, referencia clara, aunque desplazada en el tiempo, a Rabí’a y a la anécdota, recogida por al-Af`laki y, desde él, tantas veces repetida, alusiva a la doctrina del amor desinteresado y sin condiciones que tan ardientemente profesara. Sin embargo, el recuerdo que de ella se guardaba en tierras europeas la convertía en una buena cristiana, y así en el debate sobre el «puro Amor» que recorrió Francia en el siglo XVII, Rabi’a desempeñará un papel importante; en 1640, Jean-Pierre Camus, obispo de Belley, escribe una obra de setecientas páginas (7) en la que defiende la memoria de esta «santa mujer» que representa par él la «verdadera Caridad», opuesta a «la esperanza mercenaria de los que buscan el paraíso de Dios y olvidan al Dios del paraíso». En el libro aparece un grabado que muestra a una mujer vestida con atuendo oriental y llevando un cubo de agua en una mano y una antorcha en la otra. Fenelon y Bossuet se referirán también a ella, y su figura asomará de vez en cuando en círculos sospechosos de quietismo, aunque no sólo, pero olvidando según parece su origen musulmán y siempre como ejemplo destacado de la amante mística y de su entrega incondicional al Amado Divino.

Se transmite así una imagen que, aunque ensalzada, olvida su origen y deja de lado aspectos importantes. Nadie en Occidente negaría en la actualidad el origen musulmán de Rabi’a de Basora, aunque con frecuencia se siga insistiendo y se resalte únicamente su aportación fundamental del amor Divino, a menudo con toques sensibleros, ignorando la fuerte personalidad que emerge de sus dichos y su carácter fundamental de maestra. Quedan no obstante dos puntos que, a mi modo de ver, merecen ser tenidos en cuenta.

Por una parte, como señalé anteriormente, subrayar la excepcionalidad de Rabi’a puede servir de coartada para mantener la invisibilidad de todas las demás mujeres que pueblan el universo islámico, creando así una imagen falseada que poco tiene que ver con una realidad mucho más rica y fecunda. Por otra, cuando esa realidad se reconoce parece obligado recurrir a otra referencia, el sufismo, como único modo posible de explicar la proliferación de mujeres en el mundo de la espiritualidad musulmana. Tópico sobre tópico. Tal vez habría que empezar por reconocer humildemente lo poco que podemos saber de mundos tan distantes, y, a partir de ahí, tratar de conocerlos, cuidando siempre de no lanzar una mirada de superioridad cargada de prejuicios, aunque, lamentablemente, no podamos lograr nunca la objetividad completa. En cualquier caso, resulta sorprendente la cantidad de nombres que nos han llegado, nombres cuidadosamente recogidos y transmitidos durante siglos, y todos los que, sin duda, quedan por aparecer, pues existen todavía muchos documentos perdidos u olvidados.

Es evidente que encontraremos, y encontramos, textos claramente misóginos, pero no más que en otras religiones o en otras culturas; tal vez menos, pues, a diferencia, por ejemplo, de judaísmo y cristianismo, no se encuentra en el Islam esa concepción de un pecado original en el que Eva tendría un papel protagonista. Por otra parte, en el Corán, Dios se dirige a menudo a los creyentes, hombres y mujeres, por igual; por ejemplo, Corán 7, 71: «Pero los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros. Ordenan lo que reconocido como bueno y prohíben lo que reprobable»; o «Al creyente, varón o hembra, que obre bien, les haremos revivir para una vida excelente» (16, 97). «Dios ha preparado perdón y magnífica re¬compensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que den y las que den sadaka, los que ayunan y las que ayunan, los castos y las castas, los que recuerdan y las que recuerdan mucho a Dios» (33, 35), Y otras aleyas.

La inclusión de las mujeres aparece de manera clara en la mayoría de los maestros sufíes, si bien a menudo con el matiz peculiar, que podemos encontrar también en el gnosticismo cristiano, de considerar «hombre» a todo el que se adentra en la senda espiritual, aunque sea mujer. Así, por ejemplo, dirá Al ‘Attar:

«Los santos profetas -la paz sea con ellos- han dicho: «Dios no mira vuestras formas».Lo que cuenta no es la imagen, sino la intención del corazón, como ha enseñado el Profeta, paz y bendiciones sobre él: «Los hombres serán reunidos y juzgados según su intención» [ … ]. Cuando una mujer camina en la senda de Dios como un hombre no puede ser llamada mujer.»

Y, citando a Abbas al-Tusi, continúa:

«Cuando, el Día de la Resurrección, se nos llame diciendo: «¡Hombres, venid!, la primera en adelantarse en el rango de los hombres será María, la madre de Jesús -la paz sea con ella-. Si ese Día ella no estuviera entre los hombres, entonces dejaría la reunión.» «El significado de esta verdad es la igualdad de mujeres y hombres en la santidad; no hay diferencia entre los místicos en la Unidad del ser Divino. En esta Unidad, ¿qué queda de la existencia del yo y el tú? Y entonces, ¿cómo podría haber todavía hombre y mujer?».

Por su parte, Jami cuenta que alguien le preguntó: «¿Cuántos son los ‘Abdal (sustitutos, Amigos de Dios)? Él respondió: «Cuarenta almas». Y cuando le preguntaron por qué no había dicho «cuarenta hombres», su respuesta fue: «Porque también hay mujeres entre ellos».

Mujeres en el espacio público

Se podrían multiplicar las citas, como también, por supuesto, citar ejemplos a contrario, pero hacer victimismo no es el mejor camino para rescatar la memoria. Porque lo que sí parece cierto es que, al menos en los primeros siglos de la hégira, las mujeres vivían en el centro del espacio público, participando plenamente en la vida de la comunidad, y así, en el Islam primero encontramos a Jadiya, «la mejor de las mujeres», primera esposa de Muhammad, paz y bendiciones sobre él, y a su hija Fátima; está también ‘A’isha, la esposa más joven del Profeta, a la que se remontan numerosos hadices, seguidas por las «elegidas entre los Compañeros» [del Profeta], así como otras mujeres del entorno, totalmente entregadas a Dios y de las que se cuenta que incluso participaron en campañas guerreras, como Umm Haram, de la familia de Muhammad, paz y bendiciones sobre él, que murió en el curso de una batalla (649).

Además, y ya desde el principio, las mujeres desempeñaron papeles importantes en la historia del Islam: sus nombres aparecen en las cadenas de transmisión de los hadices proféticos, forman parte del linaje espiritual de los calígrafos, son ensalzadas como gnósticas y poetizas, sin olvidar a las mujeres gobernantes, y a las que aparecen como amigas, maestras y discípulas de grandes espirituales musulmanes, como Fátima de Nishapur, maestra de Bayazid al-Bistami y Dhu’n-Nun al-Misri, a la que as-Sulami dedica encendidos elogios; Sha’wana (s. II/VIII), «que vivía en al-Ubulla [ … ] Predicaba y recitaba el Corán a la gente. A sus sesiones acudían ascetas, espirituales, adoradores, todos los que estaban cerca de Dios, y los maestros de los corazones y de la abnegación»; Al-Wahatiyya Umm al-Fadl (c. IV-V/X), «única en su discurso, su conocimiento y su estado espiritual. Era compañera de la mayor parte de los maestros espirituales de su tiempo [ … ]. El shaykh e imam Abu Sahl Muhammad ibn Sulayman acudía a sus sesiones de enseñanza y escuchaba sus lecciones, como hacían también un grupo de shaykhs sufíes, como Abu al-Qasim ar-Razi, Muhammad al-Farra, ‘Abdallah al-Mu’allim (el Maestro), y otros de su generación», o Fátima bint al-Muthanna (s. XIII e. c.), a la que Ibn Al ‘Arabi ensalza como maestra y sitúa entre las grandes mujeres ascetas de Córdoba.

La lista sería interminable, pues se recogieron sus nombres, muchos nombres, que se fueron transmitiendo de generación en generación, y todavía en el siglo X/XVI se seguían estableciendo sus genealogías. Importantes no sólo en el sufismo, sino en la espiritua1idad y la sociedad musulmana en general, resultaría imposible escribir una historia del Islam sin contar con ellas, aunque poco a poco, con el transcurrir del tiempo, se fuera asistiendo a su apartamiento a la esfera privada, en lo que algunas investigadoras musulmanas designan como «la gran ocultación» [Nelly Amri] y otras «una tradición velada» [Rkia E. Cornell].

Aunque la postura con respecto a las mujeres fuera ambivalente, ya no es posible dudar de la elevada posición que llegaron a alcanzar en ese universo religioso. Las palabras del Corán, que no se presenta como novedad, sino como recuerdo de lo olvidado, son una llamada a un camino de conocimiento y de libertad, memoria del Pacto Primordial que urgía a reunirse con Dios y contemplar su Belleza. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la Belleza en el Islam, esa Belleza eterna que fascinaba a Rabi’a y que es una de las claves de su actitud de sumisión y rebeldía, audacia y ternura características también de tantas espirituales (8). La experiencia de la belleza divina instaura una actitud ética y estética que, a su vez, se ve sobrepasada, pues es éxtasis, es decir, salida y olvido de uno mismo, al tiempo, respeto, reverencia y adoración ante la hermosura de lo contemplado.

Dice Dorotea Sölle, gran teóloga cristiana, que ninguna religión ha expresado el descentramiento de sí con tanta osadía y ardor como hicieron los sufíes, osadía y ardor que encontramos ciertamente en Rabi’a al-‘Adawiya y sus compañeras. Única o no, sabemos que su influencia fue determinante en el desarrollo del sufismo y ocupa un lugar de excepción como maestra y santa musulmana; sus dichos y sus poemas fueron repetidos una y otra vez por las generaciones posteriores, y en ella se inspiraron los principales pensadores espirituales, pero su figura no quedó relegada al ámbito de los especia1istas: todavía hoy, en países musulmanes, se dice con total normalidad de una mujer, a manera de alabanza, «es una segunda Rabi’a».

A ella, a ellas, iban dirigidos los versos citados por Maulana ‘Abdu’r-Rahman, conocido como Jami. Versos de admiración, si cabe más significativos por proceder de alguien que, como se puede apreciar en las líneas iniciales, nunca se mostró demasiado favorable a las mujeres.

Si todas las mujeres fueran como las que he mencionado,

las mujeres serían preferibles a los hombres.

Pues el género femenino no es vergüenza para el sol (9)

ni el masculino un honor para la luna.

María Tabuyo Ortega.

NOTAS

- (1) La fecha que aparece en primer lugar corresponde a la hégira, la que aparece tras la barra, a la era cristiana.

- (2) Para un estudioso contemporáneo, Henry Corbin, «el sufismo es, por excelencia, el esfuerzo de interiorización de la Revelación coránica, la ruptura con la religión puramente legalista, el propósito de revivir la experiencia íntima del Profeta en la noche del mi’ráj (la ascensión nocturna); en último término, una experimentación de las condiciones del tawhid (proclamación de la unidad divina) que lleve a la consciencia de que sólo Dios puede enunciar por sí mismo, en boca de su fiel, el misterio de su unidad».

- (3) Desde la monumental obra metafísica de Ibn Al ‘Arabi, a las órdenes sufíes que se alzaron en defensa de la comunidad y la justicia social, pasando por las distintas cofradías en que se agrupan calígrafos, tejedores, arquitectos, etc., o los innumerables ejemplos en el campo del arte, como la poesía y la música. En definitiva, el sufismo está profundamente implicado en la sociedad islámica tradicional en multitud de formas, penetrando en múltiples esferas, desde los oficios a las cofradías de guerreros, etc.

- (4) Maryam de Basora, era, en palabras de as-Sulami, «contemporánea de Rabi’a y la sobrevivió. Era también su compañera y la servía. Acostumbraba a hablar sobre el amor (mahabba), y cada vez que oía discursos sobre la doctrina del amor caía en éxtasis [ … ]. Se cuenta que en una ocasión asistió a la sesión de un predicador, y cuando éste empezó a hablar del amor, ella cayó en éxtasis y murió».

- (5) Conjunto de posturas y recitaciones que forman una unidad de oración; el creyente debe comenzar con la recitación de la Fatiha (su¬ra de apertura del Corán), para continuar con otros versículos escogidos libremente.

- (6) Hadiz qudsi, sentencia recogida en origen del Profeta y en la que Dios habla en primera persona. Más tarde, con la aparición del sufismo, serán transmitidos por sufíes en el transcurso de sus experiencias místicas. Este hadiz concreto fue transmitido por Hasan al-Basri.

- (7) J. Joinville, Le livre des saintes paroles et de bons faits de notre saint roi Louis, París, 1928, págs. 160-162; tomo la referencia del artículo de Michel Chodkiewicz «La sainteté féminine dans l’hagiographie islamique».

- (8) Desde muy pronto, las mujeres sufíes cantaron extasiadas la Belleza divina; ejemplo clásico es Zahra’ al-Waliha, gnóstica absolutamente cautivada por la hermosura de Dios. Se cuenta que cayó muerta tras hacer esta invocación: «Oh, Tú, el infinitamente Bello, aleja de mí el mal que pueda encontrar, pues hostil me es la vida!». Su madre, aún llena de tristeza, alabó a Dios «por haber honrado así a mi hija», y explicó al atónito Dhu’n-Nun: «Desde hace veinte años, los hombres la han tenido por loca; pero, en verdad, la ha matado su deseo de Dios».

- (9) En árabe, sol pertenece al género femenino, y luna al masculino.

Fuente: Agora

Diciembre del 2008